○三原村指名競争入札心得

昭和59年8月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 三原村の行う指名競争入札の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(入札者の資格)

第2条 入札することができる者は、当該工事等の入札参加者として指名された者又は、その正当な代理人とする。

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札執行前に入札金額の100分の10以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、三原村契約規則(平成18年三原村規則第12号。以下「規則」という。)第8条の規定により免除された場合は、この限りでない。

(入札の基本的事項)

第4条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。この場合において仕様書、設計書、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

(入札の方法)

第5条 入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、所定の入札書(三原村建設工事執行規則(昭和60年規則第7号)様式第2号)を用いて入札しなければならない。

2 入札者が代理人であるときは、その委任状を提出し、確認を受けた後、入札しなければならない。

3 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機していなければならない。無断で指定する場所を離れ、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取り扱う。

4 入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。ただし、金額は、訂正することができない。

5 入札金額は、1円未満の端数を付けることができない。

1円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとして取り扱う。

6 入札者は、一旦投かんした入札書について、取替え、訂正又は取消しをすることはできない。

(無効の入札)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金(入札保証金に変わる担保を含む。)を納付していないとき、又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(失格の入札)

第7条 最低制限価格を下回った価格の入札は、失格とする。

(入札の執行の取消し又は延期)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を取り消し、又は延期することがある。

(1) 天災その他やむを得ない理由があるとき。

(2) 入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(落札者の決定の方法)

第9条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。落札となる入札があったときは、工事名又は工事番号、落札金額及び落札者を宣言して決定する。

2 最低制限価格を設けない場合においても、当該最低入札者を契約者とするときは、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該最低入札者以外の者を落札者とすることがある。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。

(再度入札等)

第10条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

2 再度入札は、2回を超えることができない。

3 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。

(2) 第7条の規定に基づき失格とされた入札

4 再度入札において、前回の入札の最低価格以上の入札は、辞退の意思表示があったものとし、辞退札として取り扱う。この場合、次回以後の再度入札に参加することができない。

5 第3回目の入札までに辞退者があって競争の意義が失われた場合又は3回入札しても落札者がないときは新たに指名替えをして入札(以下「更改入札」という。)を行う。

6 更改入札を行っても、なお落札者がないときは、当初入札及び更改入札を通じての最低価格者(失格者及び辞退者を除く。)から順次に随意契約の折衝を行うことがある。

7 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の制限内で随意契約を行うことがある。

(契約の確定)

第11条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が5,000万円以上の契約については、一旦予約契約を締結し、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年三原村条例第10号)」の定めるところにより、三原村議会の議決を受けた後に、契約書に契約当事者双方が記名押印したときに確定する。

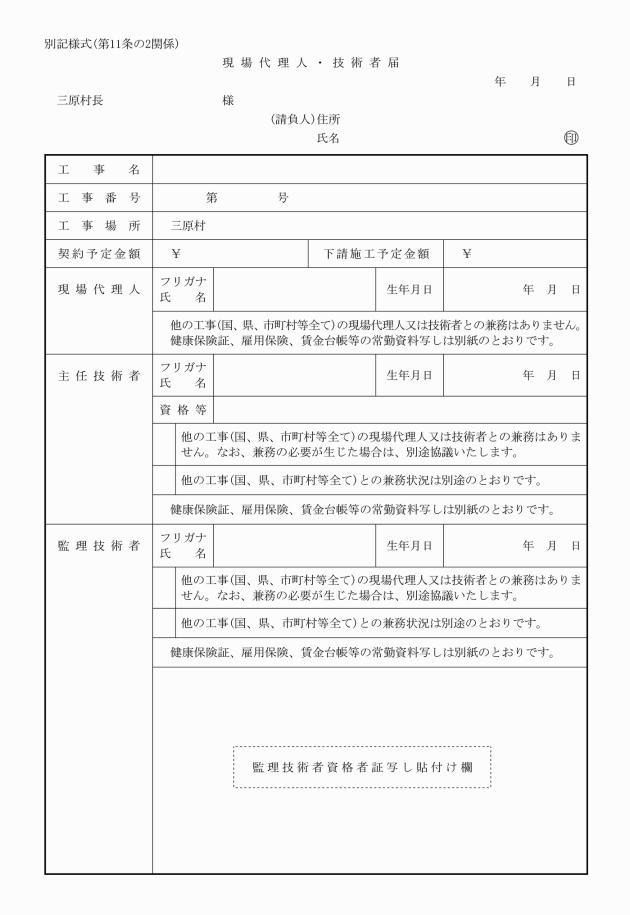

(現場代理人・技術者届)

第11条の2 落札者は、契約の締結に際し、別記様式による現場代理人・技術者届を提出して、契約内容及び建設業法に違反しないことの確認を受けなければならない。

2 現場代理人の常駐及び技術者の専任配置に関して、契約内容や建設業法(昭和24年法律第100号)に違反することになると認められる場合は、落札決定を取り消す。

3 前項において、落札決定を取り消した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(契約保証金)

第12条 落札者は、契約締結の際に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、規則第38条の規定により免除された場合は、この限りでない。

(工事保証人)

第13条 落札者は、契約の締結に際し、自己に代わって自ら工事を完成し、損害賠償を保証する工事保証人を立てなければならない。

2 前項の工事保証人は、同一指名業者又は落札者と同等以上の資力、資格及び能力を有する建設業者でなければならない。

(異議の申立て)

第14条 入札した者は、入札後この心得、仕様書、設計書、図面、契約書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他)

第15条 落札者は、落札決定後直ちに保証人承認願を作成し、提出しなければならない。

2 入札執行中は、入札者間の私語及び放言を禁ずる。

3 入札時間を過ぎても指示に従わず、故意に投かんしないときは、入札の辞退があったものとして取り扱う。

附則

この入札心得は、公布の日から施行し、昭和59年8月15日から適用する。

附則(昭和60年6月25日訓令第1号)

この改正訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(平成16年4月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。