○村道の認定及び管理に関する規則

昭和59年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第16条の規定により村道の認定及び路線の格付基準又は道路の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(村道の認定基準)

第2条 村道として認定しようとする道路(以下「当該道路」という。)は、次の条件を具備していなければならない。

(1) 不特定多数の者が日常生活のため、又は通過交通のための用に供されている交通流通上重要な路線であること。

(2) 相当規模以上の生産の場を結び、又は相当規模以上の資源が当該道路を搬出される公益上重要な路線であること。

(3) 当該道路の沿線におおむね3戸以上の人家があり、かつ、公益上主要な路線であること。

(4) 道路用地が既に公有地であるか、又は用地の有効な寄附行為が完了しているもので道路敷地内に公共施設を除く占用物又は私権等がないものであること(この項は全ての村道の必須条件とする。)。

(5) 道路の有効幅員が2.0m以上であること(新設改良計画中の路線を除く。)。

(6) その他道路建設、改良計画等により村長が公益上特に必要があると認める路線

(路線の格付け)

第3条 前条の規定により認定された村道は、次の基準により路線の格付けを行う。

(1) 1級路線=建設省通達(昭和55年3月18日道地発第18号)による幹線1級市町村道の基準による。

(2) 2級路線=前号に規定する通達による幹線2級市町村道の基準による。

(3) 3級路線=2級路線に準ずる道路で次のいずれかに該当するもの

ア 当該道路の沿線におおむね10戸以上の人家がある道路

イ 相当規模以上の生産の場を結び、又は相当規模以上の資源が当該道路を搬出される道路

ウ 当該道路の沿線に公益施設を有する道路

エ スクールバスの運行路線又は主要な通学路である道路

オ 幹線村道の改良により未改良で残る主要な道路

(4) 4級路線=その他の主要な生活道で次のいずれかに該当するもの

ア 5戸以上の人家がある道路で有効幅員が2.0m以上のもの

イ 3級村道に準ずる道路で3戸以上の人家があり、かつ、農林道としての必要性のある有効幅員2.0m以上のもの(生活道の終点が袋道であるものは原則として除く。)

(村道の維持管理)

第4条 村道の維持管理は、担当課職員により次の事項について行う。

(1) 不法占使用行為の未然防止に努めること。

(2) 不法占使用の行為を発見したときは、その事実を調査確認し、不法占使用の解消に努めること。

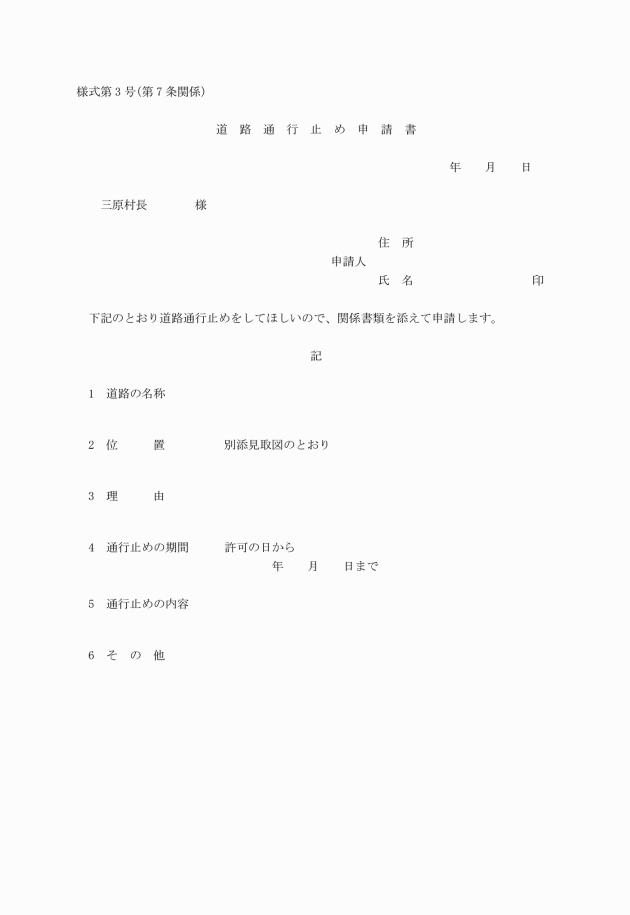

(3) 道路愛護思想の高揚に努めること。

(4) 道路の欠損等により正常な通行に支障があるとき、又は安全な通行ができないと判断したときは、その状況を村長に報告するとともに直ちに通行止め、通行制限等の措置をとること。

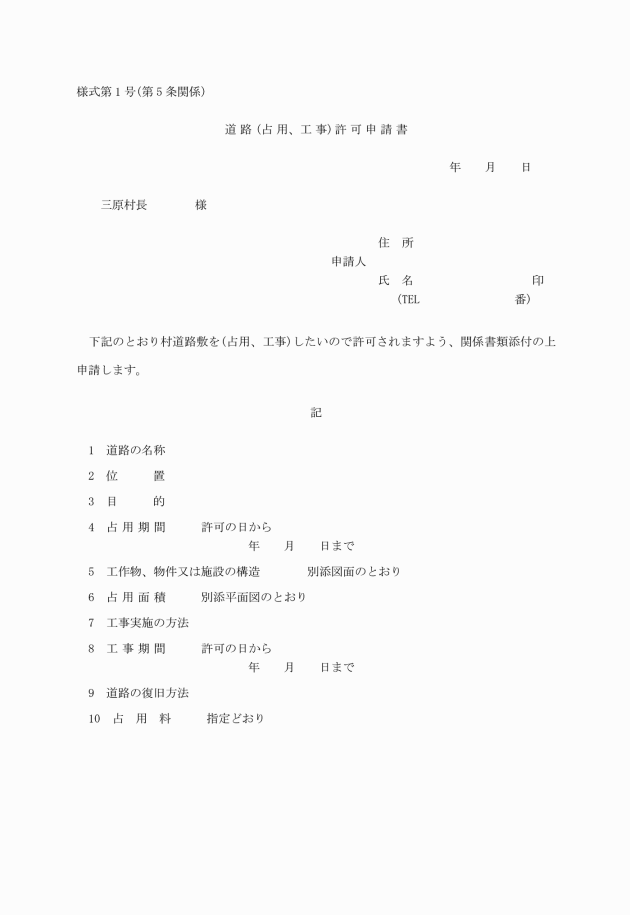

(占使用等の許可)

第5条 村道敷地を占用し、若しくは通行の目的以外に使用し、又は法面埋立、境界構造物設置等のため道路敷地内を占使用しようとする者は、あらかじめ占使用等許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

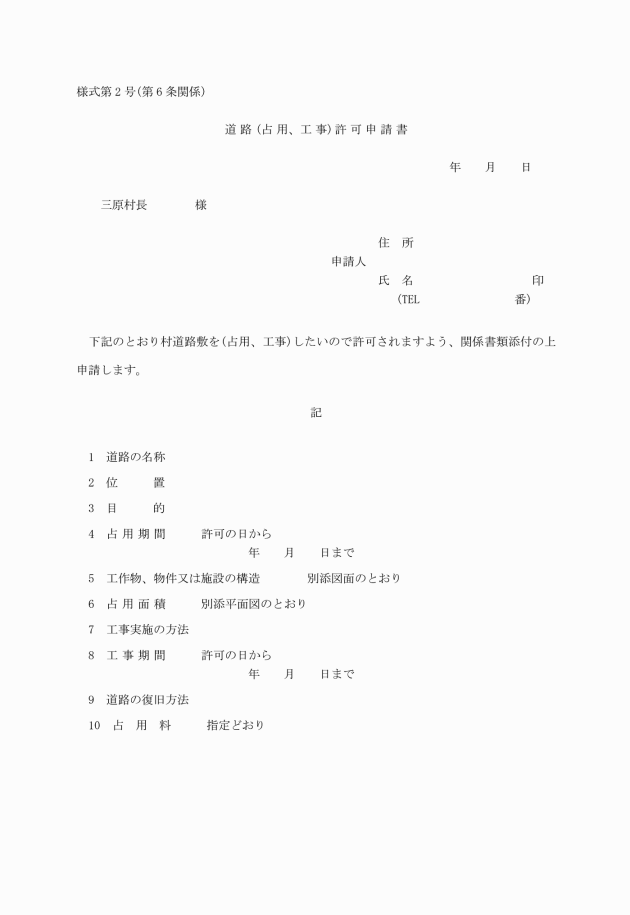

(道路工事の承認)

第6条 道路法第24条の規定に基づく道路に関する工事の承認は、次による。

(1) 道路に関する工事をしようとする者は、工事許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(2) 村長は、前号の申請理由が適当なものであり、かつ、工事施工により村道の構造並びに交通に支障を及ぼさないものについては承認しなければならない。

(3) 法面を埋め立てる場合は、原則として側溝、境界石等を整備するものとし、その方法は次による。

ア 側溝は、原則として道路敷地内に設置するものとする。

イ 側溝の構造は、道路の構造及び排水量等を勘案し、村長が指示するものとする。

ウ イにより道路敷地内に設置された側溝及び法面埋立により新たに生じることとなった道路敷地は、無償で三原村に寄附しなければならない。

(費用負担の原則)

第8条 道路法第22条により必要を生じた道路に関する工事の費用は、当該工事の原因者に負担させることを原則とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。