○三原村有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領

平成24年6月29日

要領第2号

(趣旨)

第1 この要領は、野生鳥獣により、農林産物等に被害が発生し、また被害の発生が予察される場合、迅速かつ的確に対応し、被害の防止及び軽減を図るために、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第7条、高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号。以下「特例条例」という。)及び三原村鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成19年三原村細則第1号。以下「施行細則」という。)に規定する有害鳥獣捕獲の許可に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(許可方針)

第2 有害鳥獣捕獲許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害が生じているか、又は被害の発生が予察される場合に、原則として被害等防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。

2 被害等のおそれがある場合に実施する予察捕獲は、狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、トビ、ドバト、ウソ、オナガ又はニホンザル(以下「害性の強い鳥獣」という。ただし、地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は除く。)を対象として、常時捕獲を行い、生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。

(村長権限の捕獲の許可)

第3 特例条例に基づき移譲された村長の許可権限に属する鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取等であって捕獲区域が村内で完結する場合とする。

(捕獲の制限)

第4 捕獲に当たっては次に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 捕獲の許可の区域は、被害等の発生状況に応じ、対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とすることとし、その範囲は、必要最小限の区域とする。

(2) 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲を目的とした許可は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮すること。

2 許可の期間及び時期

(1) 許可の期間は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期において地域の実情に応じた捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適正な期間とする。ただし、被害等の予察される場合等特別な事由が認められる場合には、この限りでない。なお、許可期間は、原則として次のとおりとする。

猟法 | 許可期間 |

銃器 | 90日以内 |

あみ・わな | 90日以内 |

捕獲檻 | 6箇月以内 |

ア 「あみ」とは、カスミあみ及びはりあみ(ウサギあみは除く。)以外のもの

イ 「わな」とは、くくりわな、はこわな、とらばさみ(鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12cmを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。)。

ウ 「銃器」とは、散弾銃とライフル銃をいう。原則として空気銃、ガス銃は使用しない。

(2) 狩猟期間前後15日間は猟期との区分を明確にするため、原則として許可しないものとする。ただし、現に被害が発生している場合及び「わな」によるノウサギ捕獲は、この限りでない。

(3) 繁殖期の鳥類を保護するため、4月1日から7月31日までの間は、原則として銃器による鳥類の捕獲は許可しない。ただし、現に被害が発生し、「わな・あみ」による捕獲ができない場合は、この限りでない。

(4) 最長許可期間は、6箇月とする。

(5) 許可期間は、年度をまたがらないものとする。

3 捕獲方法

(1) 原則として法第36条で禁止されている捕獲手段は用いることはできない。ただし、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ、安全性の確保が可能なものであって、同第37条第1項の規定による環境大臣の許可を受けたものにあっては、この限りでない。

(2) 空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)を使用した捕獲は、半矢の危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認める。

(3) 水辺地のうち水鳥の鉛中毒を防止するために選定された地区にあっては、鉛散弾の使用は認めない。

(4) 結果として被害の発生の遠因を生じさせるような、捕獲方法は認めない。

(5) わなを使用した獣類の捕獲を目的とする捕獲許可申請については、原則として次の基準を満たすものとする。

ア くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、締め付け防止金具を装着したものであること。また、イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする場合は、これに加え、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。

イ とらばさみを使用した方法での許可申請の場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。

4 捕獲許可数

(1) 捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害を生じさせ、又は被害が予察される種で、捕獲許可数は、次表の捕獲許可数によるものとし、かつ、必要最小限のものとする。ただし、被害を与える鳥獣の生息密度又はサルなど捕獲が困難であって被害が長期にわたり発生する場合は、捕獲数を増減することができる。

捕獲許可数

捕獲区分 鳥獣名 | 個人 | 捕獲班 | 備考 |

ムクドリ | 40羽以内 | ― | |

ヒヨドリ | 40〃 | ― | |

カラス類 | 40〃 | ― | 捕獲檻は、200羽以内 |

キジバト | 20〃 | ― | |

スズメ類 | 2,000〃 | ― | |

ドバト | 30〃 | ― | 捕獲檻は、200羽以内 |

ノウサギ | 制限なし | ― | |

イノシシ | 制限なし | 制限なし | |

シカ | 〃 | 〃 | |

ハクビシン | 〃 | ― | |

サル | 〃 | ― | |

アナグマ | 〃 | ― | |

その他の鳥獣 | 10羽頭以内 | ― |

(2) 鳥類の卵の採取の許可は、原則として次に該当する場合に行うものとし、捕獲個数は被害の防止、軽減の目的を達成するために必要最小限の個数とする。

ア 現に被害等を発生させている鳥類を捕獲することが困難であり、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

イ 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

5 捕獲従事者数

(1) 被害者又は被害者から依頼を受けた者で、被害の面積、被害を与える鳥獣の生息状況、行動圏域等を考慮して、必要な人員とする。

(捕獲実施者)

第5 捕獲実施者は、原則として村内に住居を有する者。また、実施者には、被害等の発生時期の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が含まれていること。ただし、三原村において対象者不足等により、適切な捕獲が実施できない場合においては、三原村及び地区猟友会との協議の上、他市町村の者も可とすることができる。

2 実施者は、原則として、申請前の1箇年間において高知県の当該申請の捕獲方法に該当する狩猟者登録を受けた者

3 ノウサギ、ハクビシン、ドバトを「わな、あみ及び捕獲檻」を使用して捕獲する場合は、網猟、わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟のいずれかの狩猟免許を受けている者又は三原村・農業協同組合・森林組合等が行う捕獲研修を受けた資格者

4 国有林野内においてノウサギを「わな」により捕獲する場合は、森林管理局が行う研修を受けた資格者

(被害発生の届出及び被害の調査)

第6 被害者は、村長権限に係る野生鳥獣による被害を受けた場合、被害発生後直ちに村長へ申し出る。

2 前項の届出を受けた村長は、調査を行い、捕獲の必要がある場合には、直ちに有害鳥獣捕獲の申請を行わせ、調査者は、申請書にその所見を記載する。

(被害発生予察及び捕獲計画)

第7 被害が予察される場合に実施する予察捕獲は、害性の強い鳥獣(地域的に孤立しており、地域レベルでの絶滅のおそれの高い地域個体群は除く。)を対象として、常時捕獲を行い、生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合にのみ鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)が認めた者に対して許可するものとする。

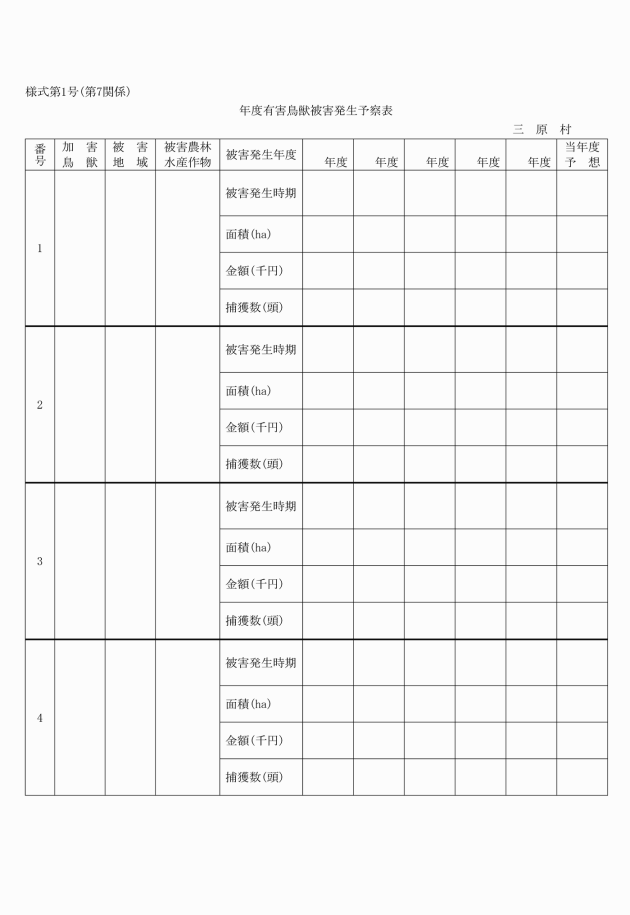

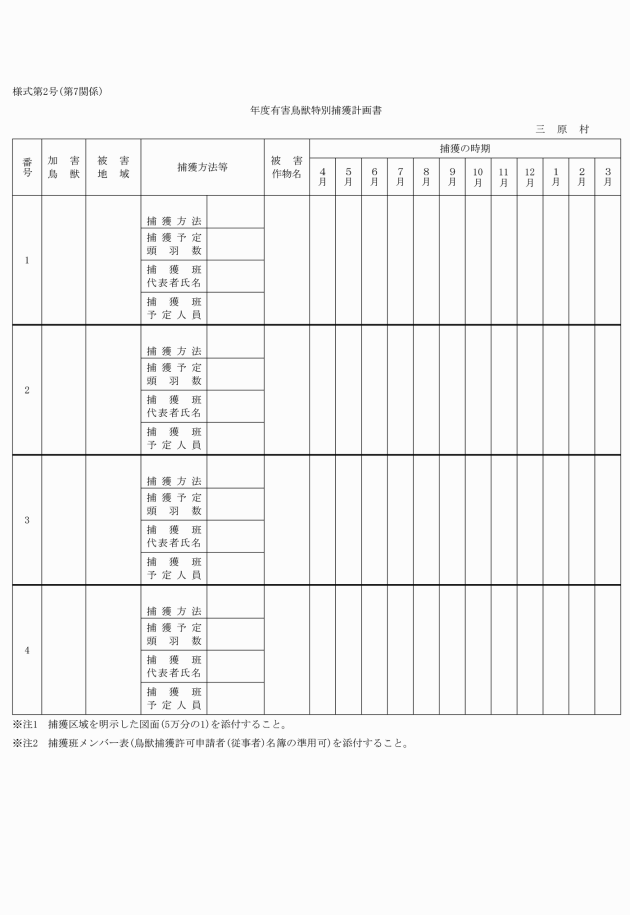

2 予察捕獲を実施するに当たっては、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況を検討し、鳥獣の種類別、月別及び地域別による鳥獣被害発生予察表(様式第1号)及び有害鳥獣特別捕獲計画書(様式第2号)を予察捕獲を実施する前年度の3月末日までに作成するものとする。

3 前項に規定する被害発生予察表及び捕獲計画書の作成に当たっては、関係団体等で組織する協議会の意見を聴かなければならない。

4 前項に規定する協議会は、次のとおりとする。

(1) 協議会は、三原村、猟友会、農業協同組合、森林組合、森林管理署、農業振興センター(農業改良普及所)、林業(振興)事務所、鳥獣保護についての有識者その他関係者等をもって構成する。

(2) 協議会は、鳥獣被害対策協議会規約を作成し、規約に基づき、会議を運営するものとする。

(3) 会議では、次の事項を協議するものとする。

ア 鳥獣による被害発生予察

イ 鳥獣年間捕獲実施計画

ウ 鳥獣捕獲班の編成

エ 鳥獣の被害防止に関すること。

オ その他鳥獣被害対策に関すること。

5 予察捕獲は、原則として、同一鳥獣については、1年度内に1回しか実施を認めないこととする。

(申請書の提出)

第8 第3の鳥獣を捕獲する場合は施行細則第2条第1号に規定する申請書、卵を採取する場合は同条第2号に規定する申請書を村長へ提出するものとする。

2 申請書提出の際には、捕獲の区域及び被害場所を記入した区域図(原則として縮尺5万分の1)を添付すること。

3 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、申請書提出の際に、当該方法を明らかにした図面を添付すること。

4 捕獲対象区域に国有林野を含む申請書には、関係機関の意見欄への所轄森林管理署(事務所)長の同意又は承諾書の添付を要件とする。

5 予察捕獲に係る申請書の提出は、第7の2に規定する発生予察表及び捕獲計画書に基づくものとする。

(捕獲の体制)

第9 村長は、管内の地区猟友会長と協議して、あらかじめ必要に応じて出動可能な者で構成する捕獲隊を地区猟友会ごとに編成し、有害鳥獣捕獲に備えることとする。

2 捕獲の実施

(1) 捕獲実施に当たっては、捕獲隊の責任の所在を明確にし、捕獲責任者は違反、事故防止及び捕獲効果を挙げるよう捕獲者の指導監督をするものとする。

(2) 捕獲責任者は、捕獲に先立ち関係の地域住民に対し、捕獲内容等(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲者及び許可事項等)の周知を図るものとする。

(3) 「わな猟、網猟、捕獲檻」による捕獲の場合は、猟具ごとに必ず住所、氏名・電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けるものとする。

3 法人に対する許可に当たっては、許可を受けようとする法人は、雇用等により当法法人の職員以外の者に当該捕獲に従事させる場合は、必要に応じて容易に捕獲に従事でき、かつ、原則として狩猟免許を有する者を選任すること。

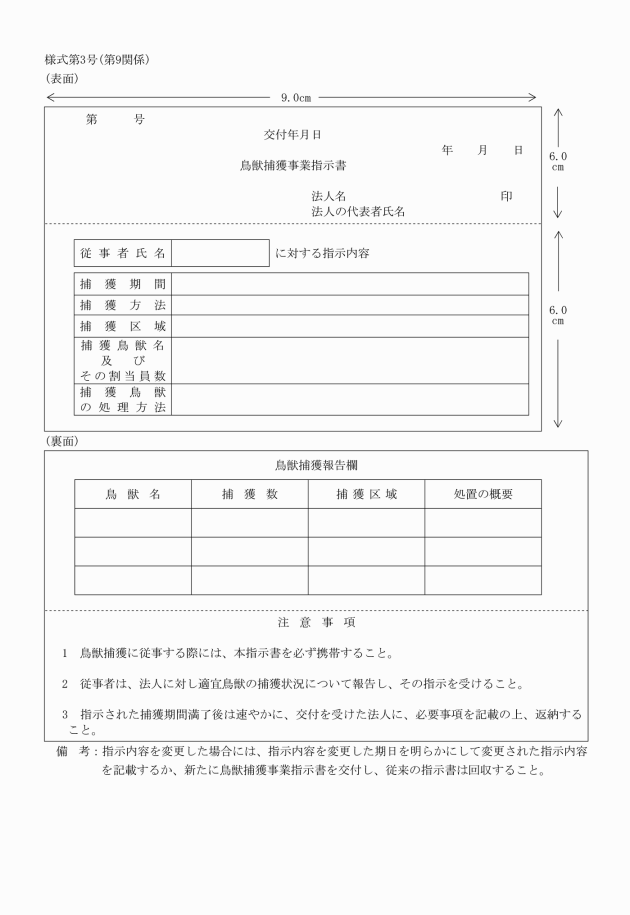

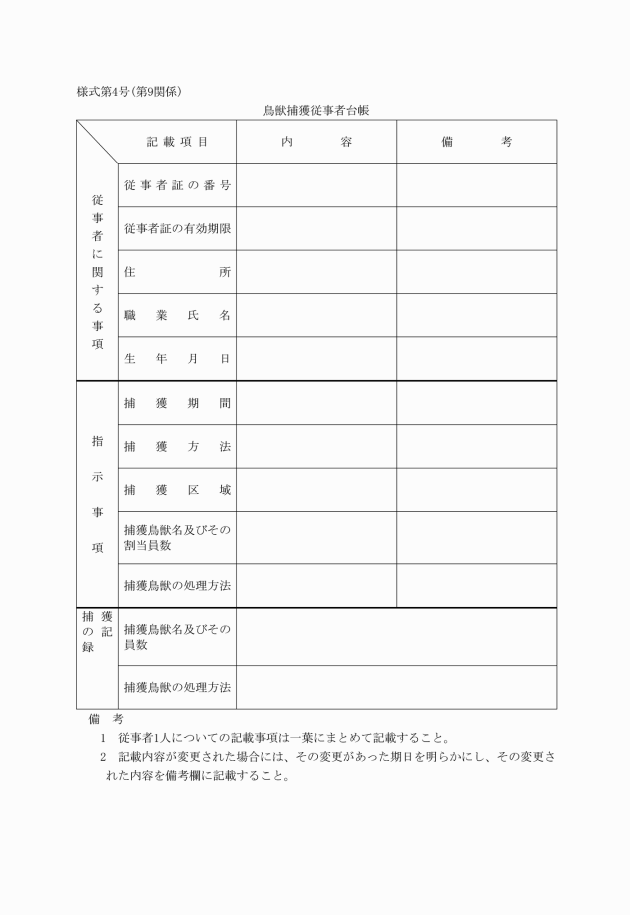

4 鳥獣捕獲許可を受けた法人は、指揮監督の適正を期すため、必要に応じ、鳥獣捕獲事業指示書(様式第3号)を従事者に交付するとともに、鳥獣捕獲従事者台帳(様式第4号)を整備すること。

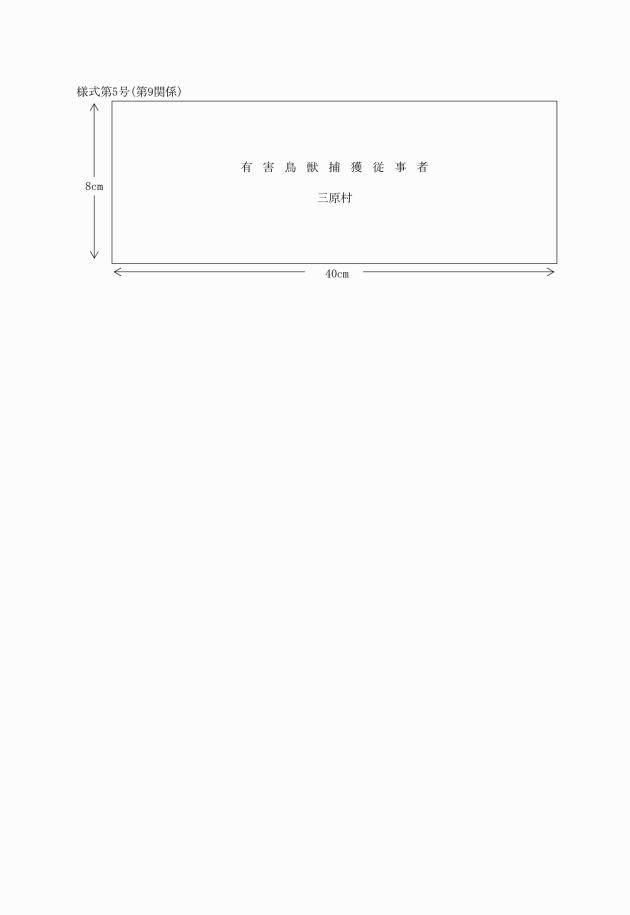

5 許可証の携帯、及び腕章の着用

(1) 捕獲に従事する場合は、必ず許可証又は従事者証の携帯及び捕獲従事者の腕章(様式第5号)を着用するものとする。

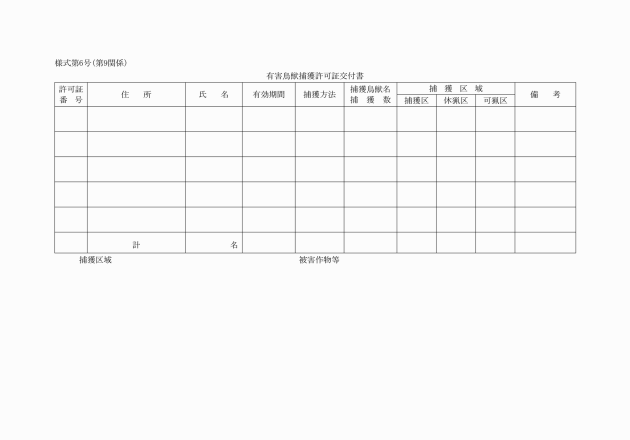

6 関係者への通知

(1) 村長は、捕獲の許可を行った場合は、捕獲許可区域を管轄する警察署長、県鳥獣保護員及び関係者に様式第6号により通知する。

7 捕獲物の処理等

(1) 捕獲物については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、山野に放置することなく、捕獲の目的に照らして適正に処理し、野生鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は、努めてこれを利用すること。

(2) 捕獲物は、違法な捕獲物と誤認されないようにすること。

(3) 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によること。

(4) 生息数が少ない等保護上の要請が高い鳥獣の種又は地域個体群については、地域の関係者の理解の下に、捕獲した個体を、被害等が及ぶおそれの少ない地域へできる限り再放獣すること。

8 捕獲情報の収集

(1) 鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲日時、性別等についての報告を必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等して、捕獲実施者に対し求めること。

9 許可証及び腕章の返納

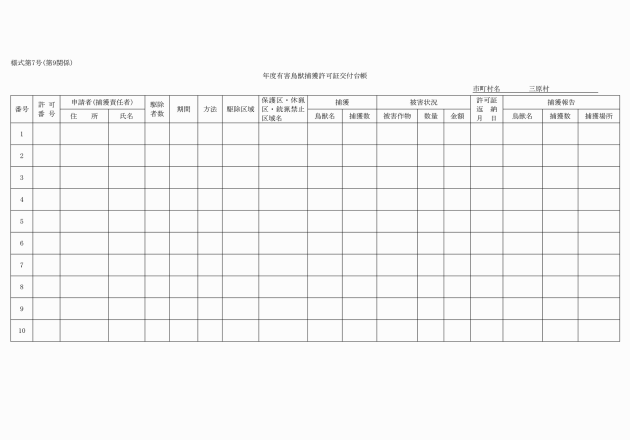

(1) 捕獲責任者は、許可期間満了後30日以内に許可証又は従事者証を取りまとめ捕獲の場所、捕獲鳥獣名、捕獲数及び処置の概要の記載を確認し、村長へ腕章を添えて返納するものとする。

(2) 捕獲報告を受けた村長は、有害鳥獣捕獲許可証交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(鳥獣保護員の有害鳥獣捕獲)

第10 鳥獣による農林作物等の被害が突発的であり、かつ、銃器による捕獲以外に捕獲を実施できない場合に、村長の依頼により、あらかじめ許可を受けた県の鳥獣保護員が、必要最小限度の当該加害鳥獣の捕獲に従事することができる。

2 許可の制限については、次のとおりとする。

(1) 許可の区域 当該村内の必要と認められる区域。ただし、国有林野及び施行規則第7条第1項第7号ハからチに規定する区域は除く。

(2) 許可の期限 許可の日から6箇月以内

(3) 捕獲の方法 銃器によるものとする。

(4) 捕獲許可数 第4の4の(1)によるものとする。

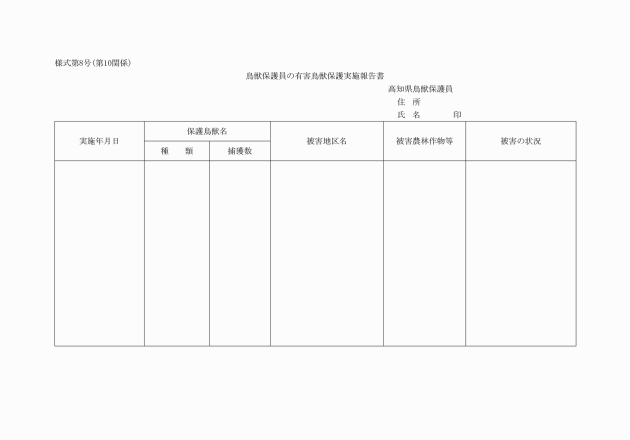

3 許可を受けた鳥獣保護員は、当該捕獲対象に該当すると考えられる通報を受けた村長から指示があった場合、現地の実状を調査し、捕獲の必要がある場合は、村長の指示により警察署に捕獲内容を連絡の上、実施するものとする。

4 鳥獣保護員は、捕獲を実施した場合は、鳥獣保護員の有害鳥獣捕獲実施報告書(様式第8号)により翌月5日までに、その実績を村長に報告するものとし、捕獲許可証の期限が満了した場合は、許可証に捕獲の場所、捕獲鳥獣名、捕獲数及び処置の概要を記入し、腕章を添えて村長へ速やかに返納するものとする。

(申請書等の様式)

第11 申請書等の様式

(1) 様式については、別の定めるものほか、施行規則及び高知県鳥獣保護及び狩猟規則(平成15年高知県規則第69号)等の様式を準用することとする。

附則

1 この要領は、平成24年6月29日から施行する。

2 三原村有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成19年要領第1号)は、廃止する。

附則(平成31年3月29日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月24日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。