○三原村介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業実施要綱

平成28年2月24日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号に規定する第一号事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 三原村(以下「村」という。)は、三原村介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業(以下「第一号事業」という。)として、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 訪問介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関係する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとして、三原村介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年三原村告示第6号。以下「三原村訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱」という。)により定められるサービス

(2) 通所介護相当サービス 整備法第5条による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとして、三原村訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱により定められるサービス

(3) 介護予防ケアマネジメントA 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援と同様の介護予防ケアマネジメント

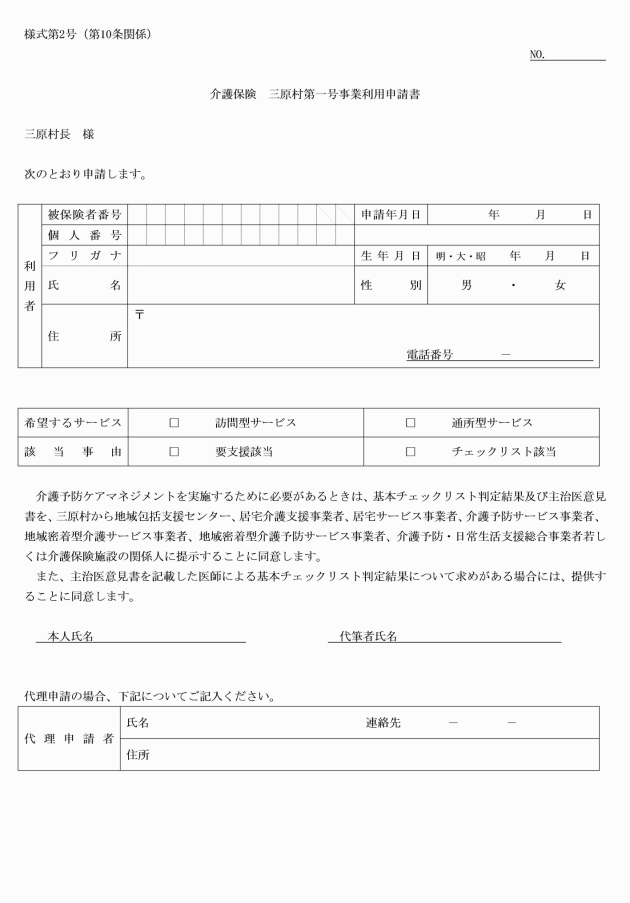

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、法第7条第4項に規定する要支援者及び事業対象者(以下「対象者」という。)とする。なお、事業の実施にあたっては、地域包括支援センターが、対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき決定することとする。

2 事業対象者とは、65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準による基本チェックリスト(様式第1号)を実施した結果、生活機能の低下が認められた者とする。

(事業者の指定)

第4条 村長は、事業を適切に実施できるものとして、三原村訪問型サービス及び通所型サービス基準要綱に適合する者(以下「指定事業者」という。)を、サービス提供事業者として指定することができる。

(事業者のみなし指定)

第5条 村長は、事業に係る規定の施行日の前日において介護予防訪問介護に係る指定介護予防サービスを行う事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号によりなおその効力を有するものとされた同令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は介護予防通所介護に係る指定介護予防サービスを行う事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)を、施行日において第一号事業の指定を受けたものとする。

2 前項に係る指定は、当該事業所が事業施行日の前日までに、村長に以下の申出を行った場合にはこの限りでない。

(1) 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所

(2) 整備法第13条本文に係る指定を不要とする旨

3 第1項に係る指定の有効期間は、施行日から平成30年3月31日までとする。

(指定の有効期間)

第6条 事業者の指定の有効期間は、指定のあった日から6年間とする。

(第一号事業支給費)

第7条 村長は、事業対象者が指定事業者から第一号事業のサービスを受けたときは、事業対象者に対し、第一号事業支給費を支給する。

2 第一号事業支給費の額は、10円に別表に定める単位数を乗じて得た額の100分の90又は100分の80を乗じて得た額とする。

3 事業対象者が指定事業者から第一号事業のサービスの提供を受けたときは、村長は当該対象者が指定事業者に支払うべき費用について、第一号事業支給費として当該対象者に対し支給すべき額の限度において、当該対象者に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、事業対象者に対し第一号事業支給費の支給があったものとみなす。

(支給限度額)

第8条 支給限度額の算定は、法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地域包括支援センターのケアマネジメントにより必要と認められた場合は、事業対象者の支給限度額の上限を105,310円とすることができるものとする。

(1) 事業対象者 50,320円

(2) 要支援1認定者 50,320円

(3) 要支援2認定者 105,310円

2 第一号事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、第一号事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第9条 村長は、介護保険施行令(平成10年政令第142号。)第22条の2に規定する高額介護サービス費相当の事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当事業の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第10条 村長は、介護保険施行令(平成10年政令第142号。)第22条の3に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当の事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給要件、支給額その他至急に関して必要な事項は、村長が別に定める。

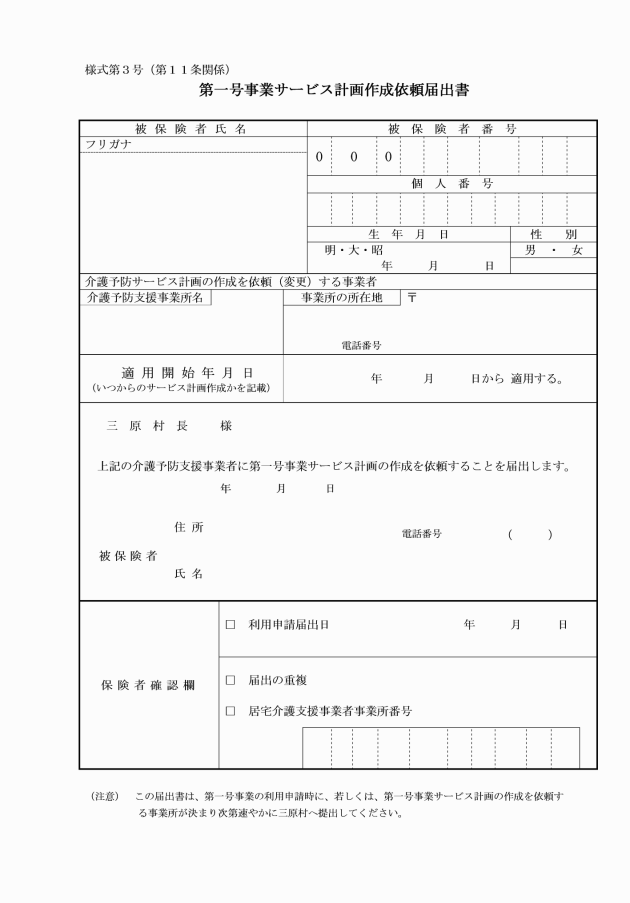

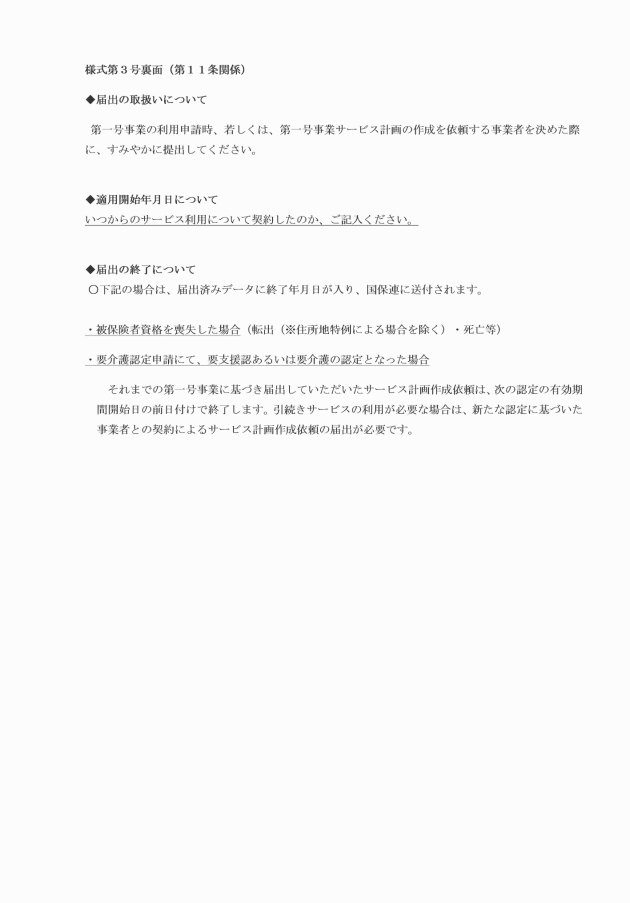

(サービス計画)

第12条 事業利用者は、第一号事業サービス計画又は介護予防サービス計画を村長へ提出するものとする。

2 村長は、前項の調査のほかに、介護保険料の納付状況を調査するものとし、納付状況により、法第66条、第67条及び第69条の規定と同様の保険給付の制限を行うものとする。

(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日

(2) 要支援者でないものについては、有効期間の終了日は定めない。ただし、必要に応じて、基本チェックリストを行い、地域包括支援センターによる適切なケアマネジメントにより事業利用の廃止を決定するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

附則(平成28年8月26日要綱第16号)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日要綱第18号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 訪問介護相当サービス

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「指定介護予防算定基準」という。)により定める単位数。

(2) 通所介護相当サービス

指定介護予防算定基準により算定した介護予防通所介護により定める単位数。