○三原村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱

令和2年8月7日

要綱第23号

三原村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱(平成19年要綱第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 管理体制(第4条~第8条)

第3章 入退室管理(第9条~第16条)

第4章 アクセス管理(第17条~第25条)

第5章 情報資産の管理(第26条~第37条)

第6章 委託管理(第38条~第42条)

第7章 その他(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、住基ネットの運用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、住基ネットの適正な運用及び管理を図り、もって本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止し、本人確認情報の適正な管理を図ることを目的とする。

(1) 住基ネット コミュニケーションサーバ、サーバ、指定情報処理機関サーバ、認証業務連携サーバ、業務端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第1条に規定する地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務を処理し、並びに都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。

(2) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。次号において同じ。)を行うための市町村長の使用に係る電子計算機をいう。

(3) サーバ 市町村長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、機構に本人確認情報の通知を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機をいう。

(4) 指定情報処理機関サーバ 都道府県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行うための機構の使用に係る電子計算機をいう。

(5) 認証業務連携サーバ 電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)及び公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報(法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号以外のものを利用するための機構の使用に係る電子計算機をいう。

(6) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。

(7) プログラム 電子計算機を機能させて住基ネットを作動させるための命令を組み合わせたものをいう。

(8) データ 住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報をいう。

(9) 電子ファイル 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録されているデータ及びプログラムをいう。

(10) ドキュメント 住基ネットの設計並びにプログラムの作成及び運用に関する記録及び文書をいう。

(11) 電子計算機室 電子計算機及び電気通信関係装置を設置する室をいう。

(12) 磁気ディスク等保管室 磁気ディスク等を保管する室をいう。

(13) ドキュメント保管室 ドキュメント等を保管する室をいう。

(14) 重要機能室 電子計算機室、磁気ディスク等保管室、受電設備、定電圧・定周波電源装置等の設備を設置する室並びに電子計算機室及び磁気ディスク等保管室の空気調和をする空気調和機並びにその附属設備を設置する室をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、三原村が運用及び管理をする住基ネットに適用する。

第2章 管理体制

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットを利用する課等において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する課等の長とする。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 情報担当課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、三原村情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴く。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係課等に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理)

第9条 外部の者又は権限のない者(以下「訪問者」という。)による重要機能室等への侵入、危険物の持込み、住基ネットの構成機器、データ等の持出し等を防止するため、重要機能室等への入退室管理を行う。

(入退室管理を行う場所)

第10条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行う。

場所 | セキュリティ区分 |

電子計算機室 | レベル2 |

端末の設置場所 | レベル1 |

(入退室管理者)

第11条 入退室管理者は、住民課長をもって充てる。

3 入退室管理者は、その管理を委任することができる。

(鍵又は入退室カードの管理)

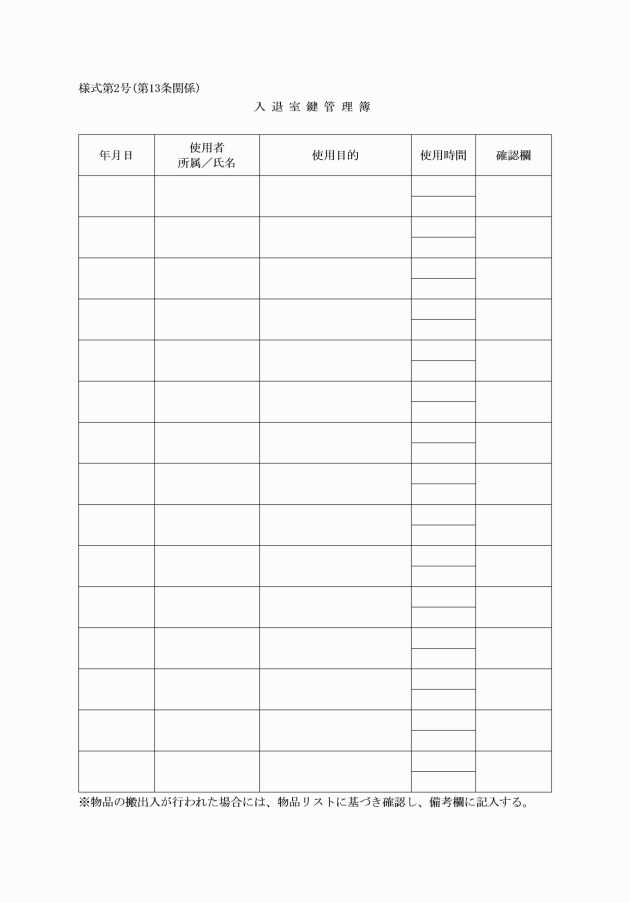

第12条 レベル2のセキュリティ区分に係る場所における鍵又は入退室カードの管理は、入退室管理者が行う。

(訪問者の管理)

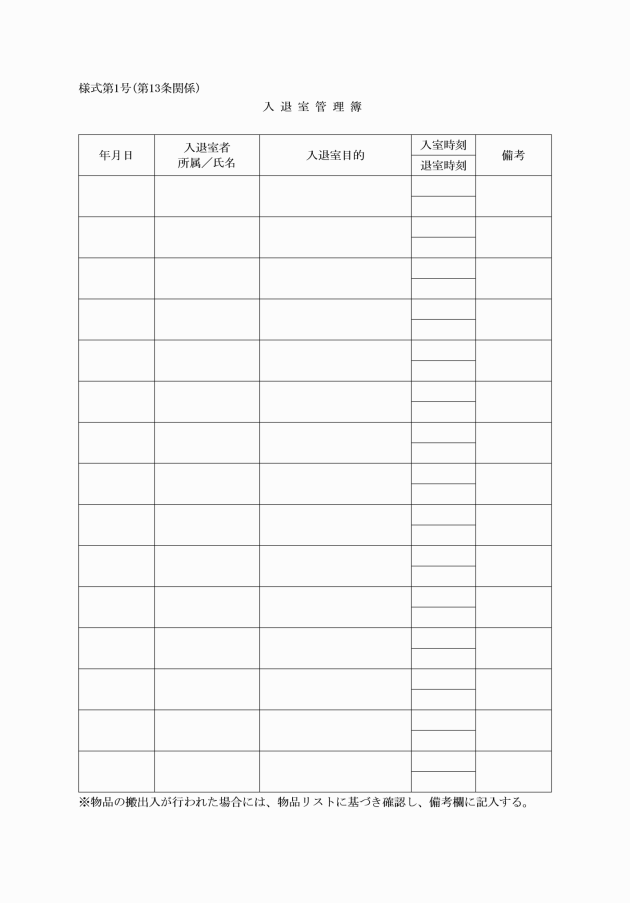

第13条 入退室管理者は、訪問者がレベル1及びレベル2のセキュリティ区分に係る場所に立ち入る際には、入退室又は訪問の許可を求めさせる。

(レベル1のセキュリティ区分における訪問者の管理)

第14条 入退室管理者は、レベル1のセキュリティ区分に係る場所について、職員が不在となる場合、施錠を行う。

2 前項の場合において、その場所がオープンスペースなど当該区画のみの施錠が困難であるときは、当該区画を包括する室を施錠する。

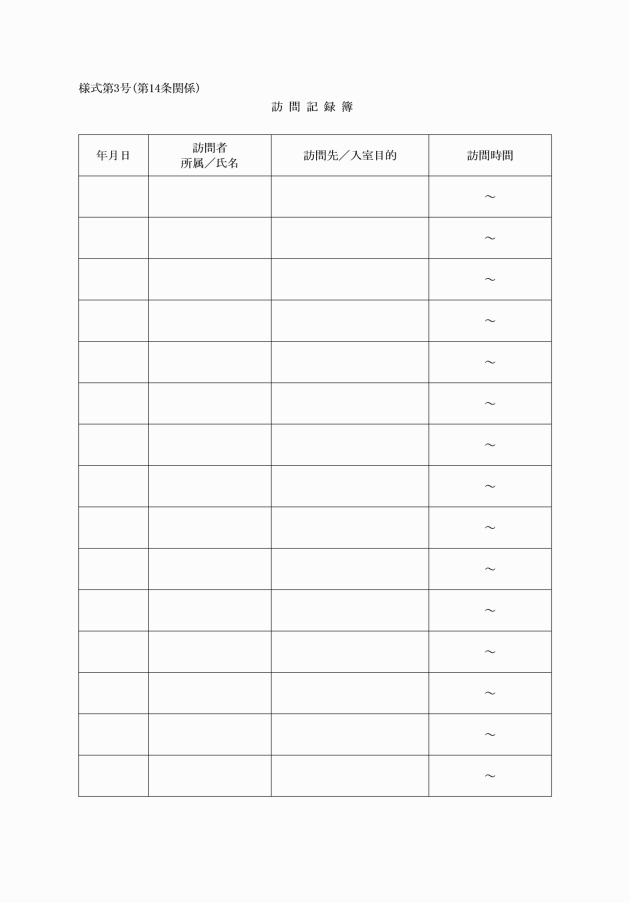

3 入退室管理者は、三原村職員でない訪問者がレベル1のセキュリティ区分に係る場所に立ち入る際には、訪問記録簿(様式第3号)に記入させる。

(物品の搬出入)

第15条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所において、物品の搬出入を行う場合、物品リストに基づき搬出入物品を確認し、記録する。

(指示)

第16条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査し、必要な指示を行う。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第17条 第2条第1号に規定する住基ネットの構成機器のうち、三原村で管理する構成機器について、アクセス管理を行う。

(アクセス管理責任者)

第18条 住基ネットにおけるアクセス管理を適正に行うため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、システム管理者がこれを兼ねる。

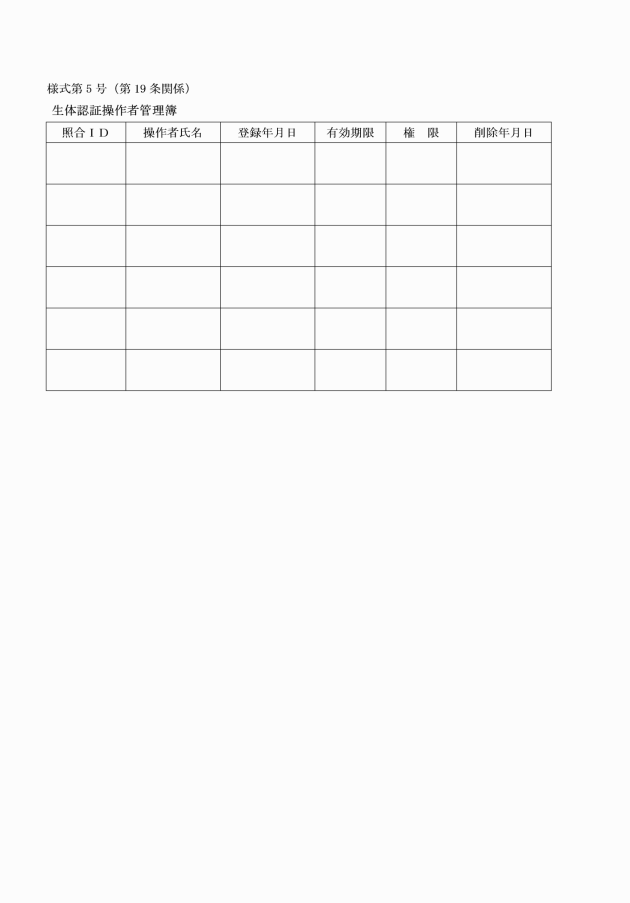

(生体認証の管理)

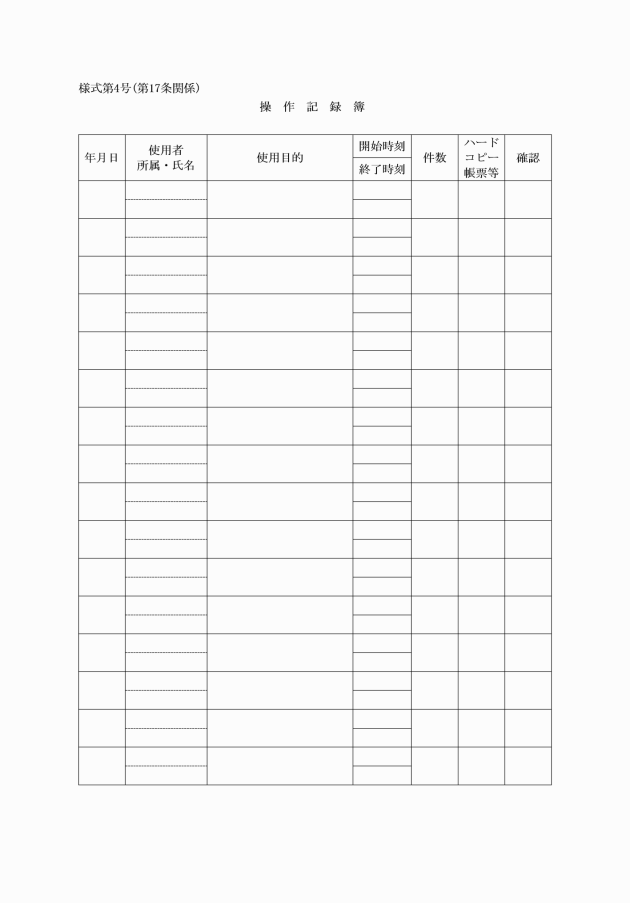

第19条 操作者は、操作記録簿に操作内容を記録する。

2 アクセス管理責任者は、前項の規定による記録において、適正に生体認証の利用が行われているか検査する。

3 アクセス管理責任者は、生体認証を職員個人に対し付与するものとし、退職、人事異動等に際して、速やかに削除する。

4 アクセス管理責任者は、生体認証操作者管理簿(様式第5号)を作成し、捜査権限の付与、変更、削除等の管理を行う。

(オペレーティングシステムの管理)

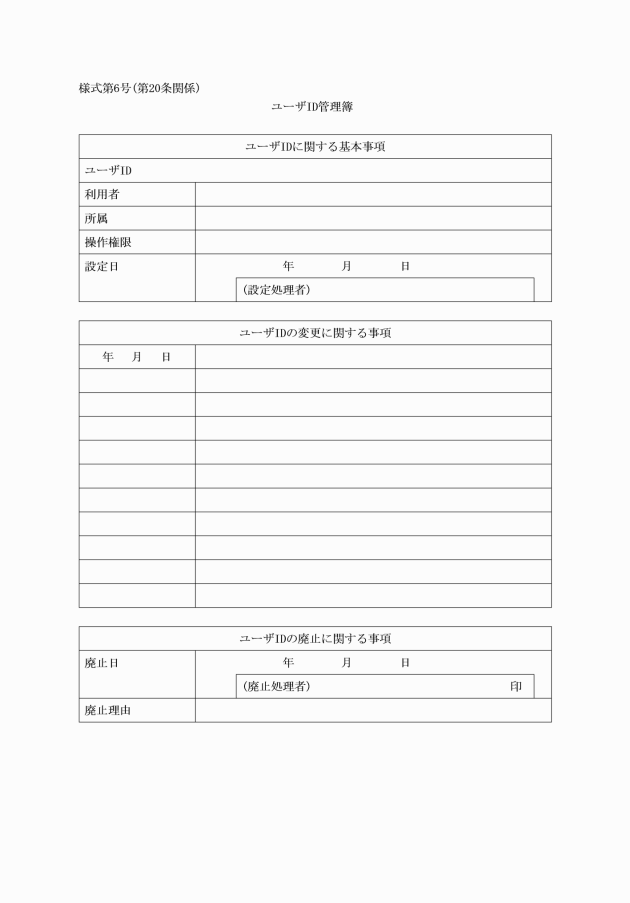

第20条 アクセス管理責任者は、ユーザID管理簿(様式第6号)を作成する。

2 アクセス管理責任者は、ユーザIDと操作者との対応付けを行う。

3 アクセス管理責任者は、ユーザIDに付与する権限を業務上必要最低限のものとする。

4 アクセス管理責任者は、操作者が業務に利用するユーザIDについて、業務以外の操作及び設定変更を行うことができないように制限する。

5 アクセス管理責任者は、ユーザID及びその権限について定期的に、又は必要に応じて見直しを行い、不要なユーザIDについては、速やかに削除する。

(オペレーティングシステムのパスワードの管理)

第21条 パスワードの有効期限は、半年とし、アクセス管理責任者は、パスワードが適正に変更されているかを確認し、記録する。

2 操作者は、パスワードを定期的に、又は必要に応じて随時に更新する。

3 パスワードは、8桁以上の英数字を組み合わせたものとし、かつ、辞書単語、単純な文字列等推測可能な番号を用いないものとする。

4 操作者は、パスワードについて、他者への漏えいを防止する手段を講ずるとともに、他者が知りえる状態に置いてはならない。

5 パスワードは、操作者が設定する。ただし、やむを得ずアクセス管理責任者が設定する場合は、他者へのパスワードの漏えいを防止する手段を講ずる。

6 前各項に定めるもののほか、アクセス管理責任者は、必要に応じパスワードについて管理方法を定め、操作者は、定められた管理方法を遵守しなければならない。

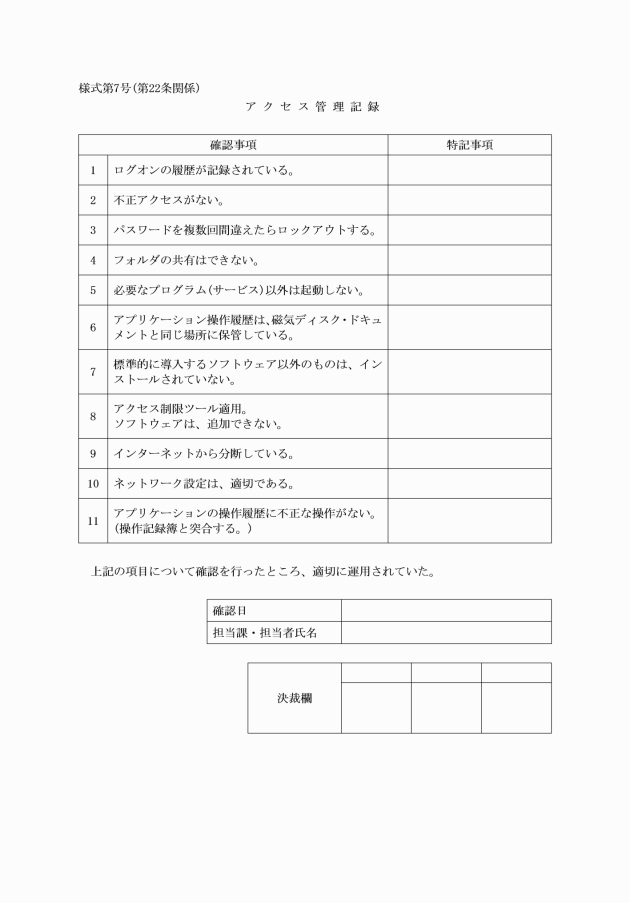

(不正なアクセスの防止)

第22条 アクセス管理責任者は、ログオンの履歴が記録されるようにシステムを設定し、定期的に、又は必要に応じてその履歴を確認し、不正アクセスがないかを検査する。

2 アクセス管理責任者は、業務に利用する同一のユーザIDにおいてパスワードを複数回間違えた場合には、ロックアウト(無効)になるように設定する。

3 アクセス管理責任者は、フォルダの共有ができないように設定する。

4 業務、運用及び管理で必要なプログラム(サービス)以外は、起動しない。

5 アクセス管理責任者は、業務に必要なアプリケーションの操作履歴について不正な操作がないことを、操作記録簿との整合性を突合するなど適切な方法によって確認する。

6 前項の規定による確認は、毎年度1回以上行うものとし、その結果を記録する。

7 業務に必要なアプリケーションの操作履歴は、磁気ディスク又はドキュメントと同じ場所に保管する。

9 前各項に定めるもののほか、アクセス管理者は、必要に応じ不正なアクセスを防止する方法を講じる。

(他のソフトウェアの導入禁止)

第23条 第17条第1項に規定する機器に導入する住基ネットの管理及び運用に必要なソフトウェアを、標準的にインストールするソフトウェアとし、これ以外のソフトウェアは、導入しないものとする。

2 アクセス管理責任者は、サーバ及び業務端末機にアクセス制限ツール等を適用し、ソフトウェアを追加することができないように設定する。

3 アクセス管理責任者は、標準的にインストールするソフトウェア以外のソフトウェアがインストールされていないこと及びアクセス制限ツール等の適用について、適宜確認し、記録する。

(コンピュータウイルス等の対策)

第24条 アクセス管理責任者は、住基ネットに対しコンピュータウイルス等の不正プログラムの混入を防止するため、サーバ及び業務端末機がインターネットに接続することができないよう、物理的又は論理的に分断する設定を行う。

2 アクセス管理責任者は、インターネットに接続することができないことを適宜確認し、記録する。

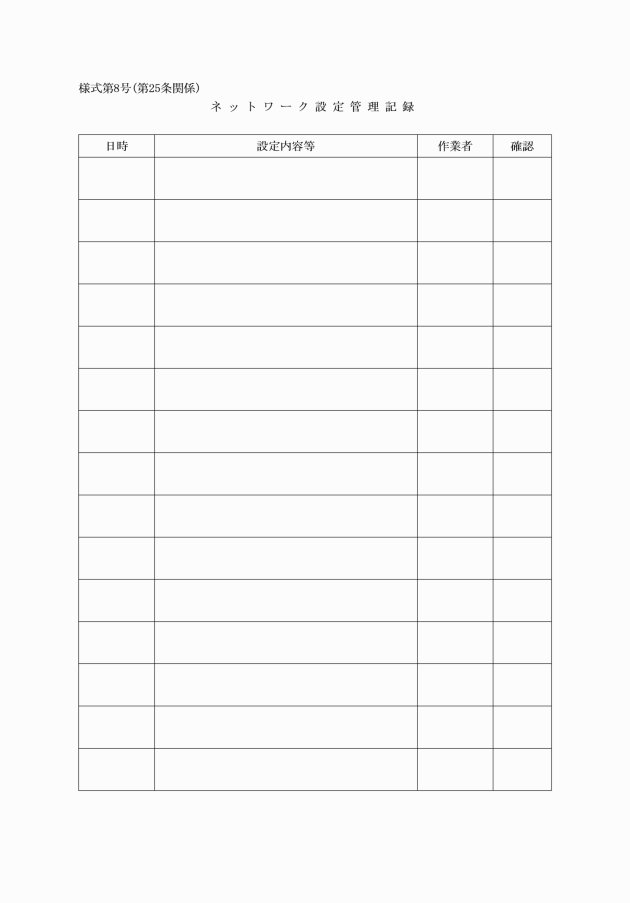

(ネットワーク設定の管理)

第25条 アクセス管理責任者は、ネットワークの設定について内容を把握し、又は委託業者等に確認することで速やかに内容を確認することができるようにする。

2 アクセス管理責任者は、委託業者等とともにネットワークの設定が適切であるか適宜確認し、記録する。

3 アクセス管理責任者は、委託業者等の設定した内容について、文書その他適当な方法により内容が適切であるか確認し、ネットワーク設定管理記録(様式第8号)に記録する。

4 機構及び委託業者等からセキュリティ情報を提供された際には、その助言及び指示に従い、必要な措置を講じ、それを記録する。

第5章 情報資産の管理

(情報資産の管理)

第26条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下「情報資産」という。)の管理については、システム管理者が行う。

(本人確認情報管理責任者)

第27条 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理を適正に行うため、本人確認情報管理責任者を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、セキュリティ責任者がこれを兼ねる。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を採らなければならない。

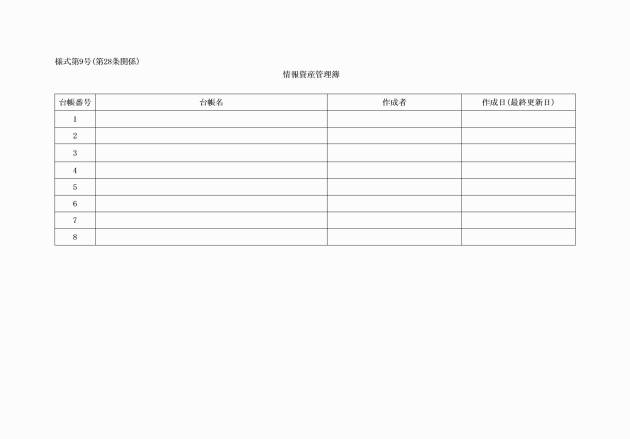

(情報資産管理簿)

第28条 システム管理者は、情報資産管理簿(様式第9号)を作成するものとする。

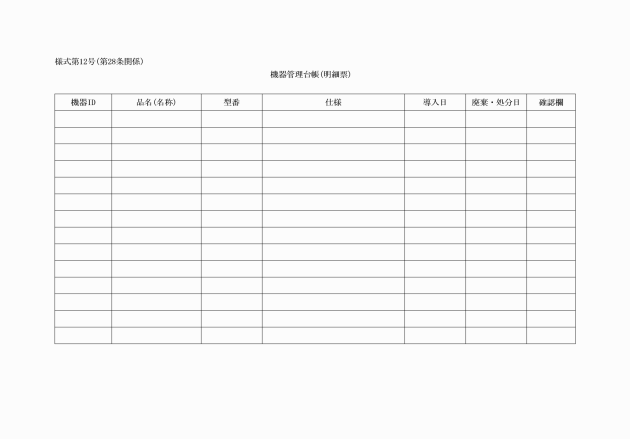

2 情報資産管理簿は、次に掲げる台帳等により構成する。

(1) システム構成表(様式第10号。システムを構成する機器についての一覧表をいう。)

(2) システム(ネットワーク)構成図(電子計算機及び電気通信関係装置(ルータ、ハブ及びファイアウォールをいう。)の物理的設置位置が分かる配線図及びそれらの接続関係が分かるものをいう。)

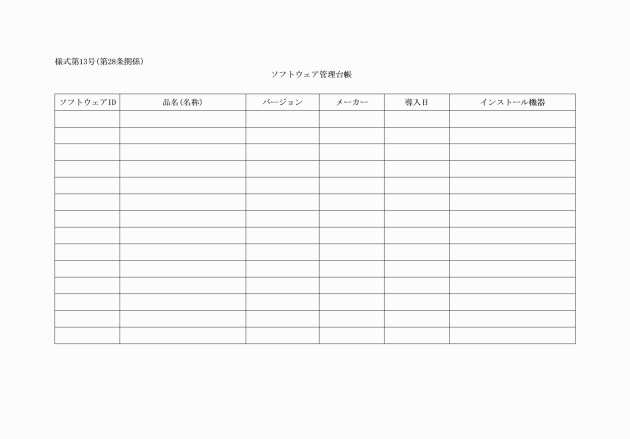

(4) ソフトウェア管理台帳(様式第13号。住基ネットで使用するソフトウェアの導入状況等を記載した台帳をいう。)

(5) ネットワーク概念図(サーバ及び業務端末等を含めた住基ネットに関する当該団体の概念的な図をいう)

(6) ネットワーク設定表(住基ネットにおけるネットワークの機器が正常に動作するために設定情報を記載したものをいう。)

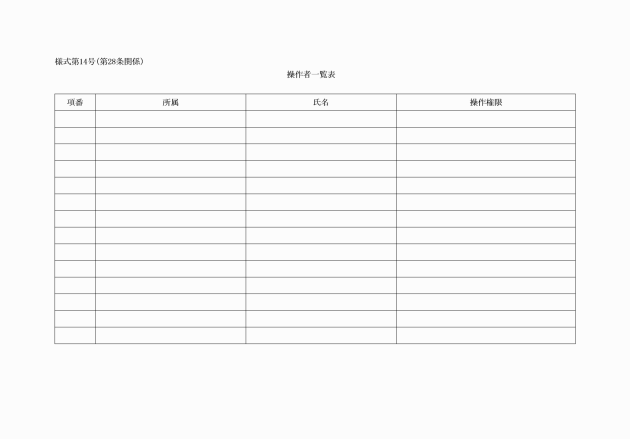

(7) 操作者一覧表(様式第14号。住基ネットを取り扱う者の所属、氏名及び権限等を記載したものをいう。)

(8) その他システム管理者が必要と認めた台帳

3 情報資産管理簿は、変更があった際には、更新し、最新の状態とする。

4 システム管理者は、情報資産管理簿が最新の状態であるかを適宜確認し、記録する。

(機器の接続)

第29条 新たに機器を接続する場合には、システム管理者に申請を行うものとし、システム管理者の承認を得て接続する。

2 前項の場合において、システム管理者は、新たな機器が接続されたことを情報資産管理簿に記録する。

3 システム管理者又は委託された者は、新たな機器が接続されていないことを適宜確認し、記録する。

(電気通信関係装置に係る不正操作の防止)

第30条 システム管理者は、電気通信関係装置を操作することができる職員を指定し、当該職員のみにユーザIDの配布及びパスワードの設定を行う。

2 システム管理者は、電気通信関係装置を操作することができる職員の名簿を作成し、適切に管理されているかを適宜確認し、記録する。

3 電気通信関係装置は、適切に管理を行う。

4 システム管理者は、前項の管理が適切に行われていることを適宜確認し、その記録を行う。

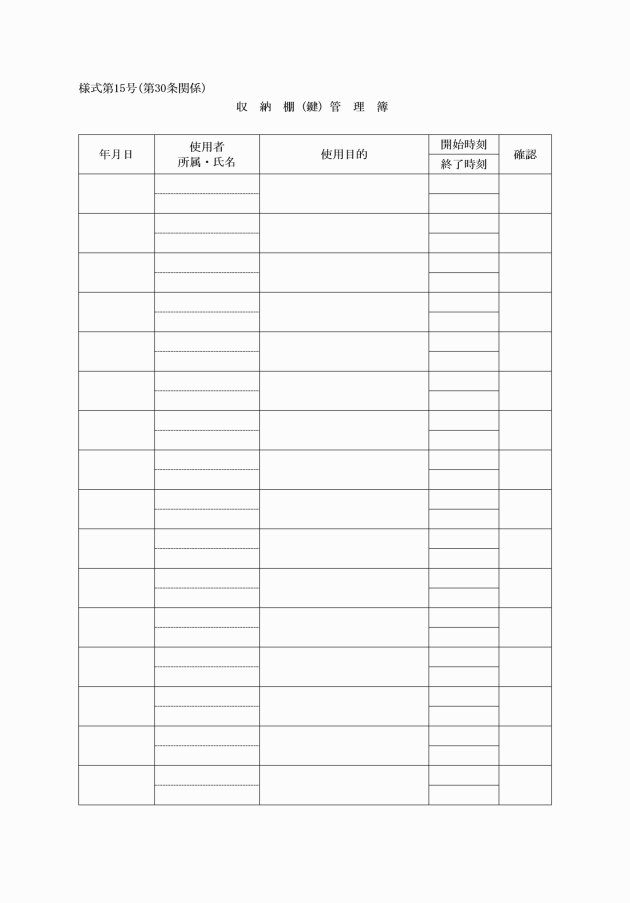

5 システム管理者は、電子通信関係装置が収納棚等に格納されて施錠されている場合、その鍵を適切に管理し、貸与する際には、収納棚(鍵)管理簿(様式第15号)に記録する。

(磁気ディスクの管理)

第31条 磁気ディスク(電子計算機に搭載される磁気ディスクを除く。以下同じ。)の取扱担当者は、住基ネットに関係する職員とする。

2 磁気ディスクは、専用の保管庫に保管し、施錠する。

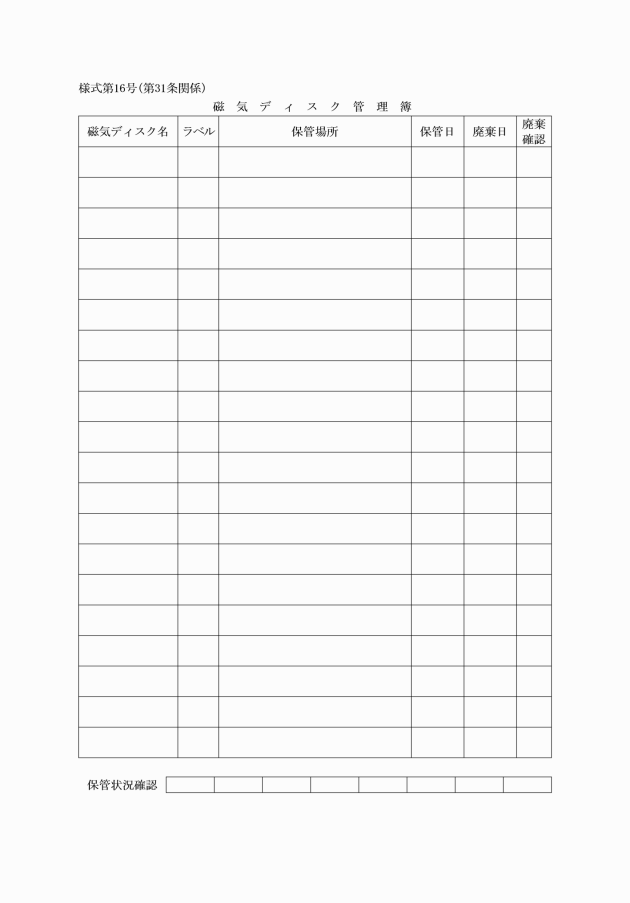

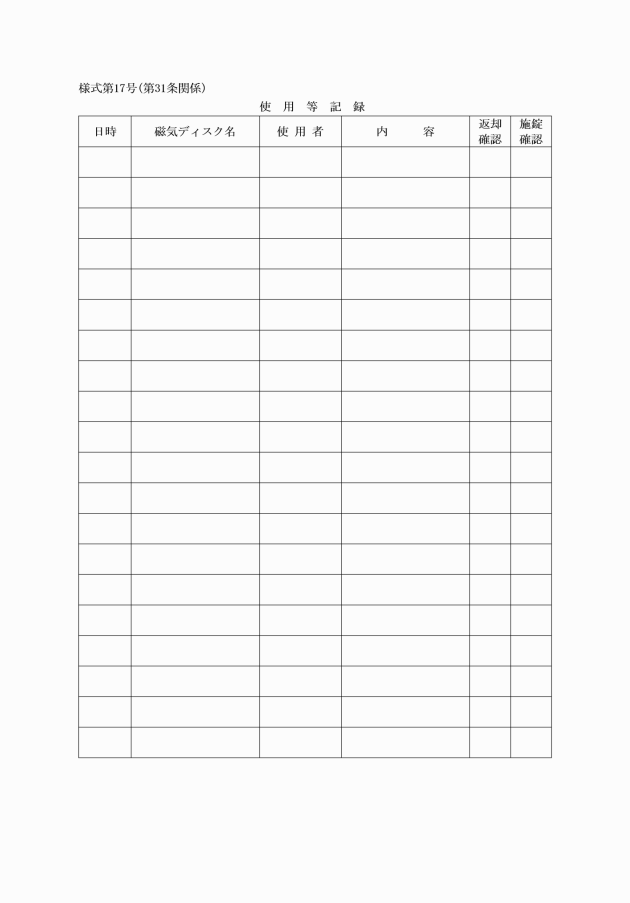

3 システム管理者は、磁気ディスク管理簿(様式第16号)を作成し、使用、複写、消去及び廃棄を行った際には記録する。

4 システム管理者は、磁気ディスク管理簿と保管状況が一致していることを適時確認し、記録する。

5 磁気ディスクは、ラベル等により他と判別することができるようにする。

6 磁気ディスク及び電子計算機に搭載される磁気ディスクを破棄する際には、専用のソフトウェアによる消去又は媒体の物理的破壊等を行い、磁気ディスク管理簿に記録する。

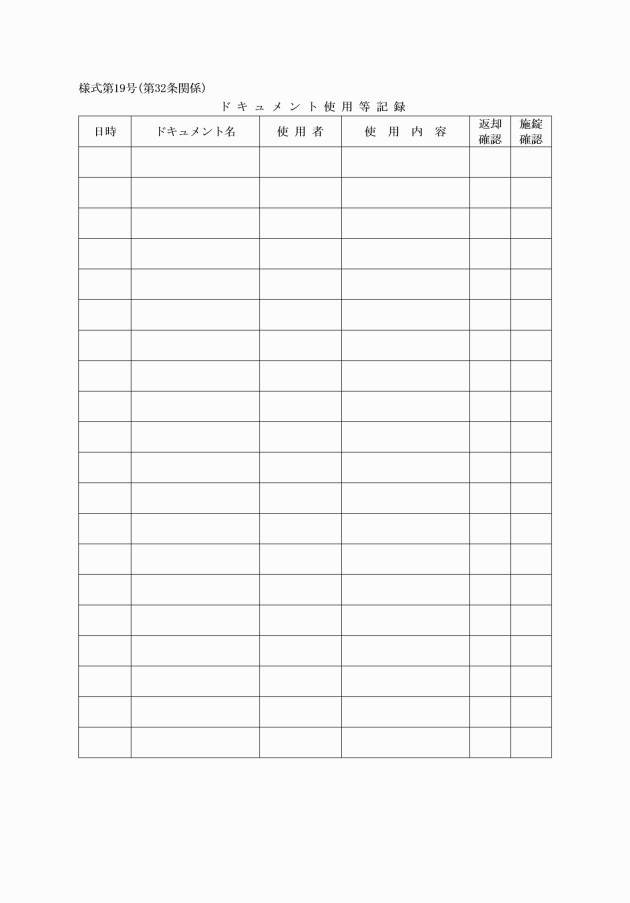

(ドキュメントの管理)

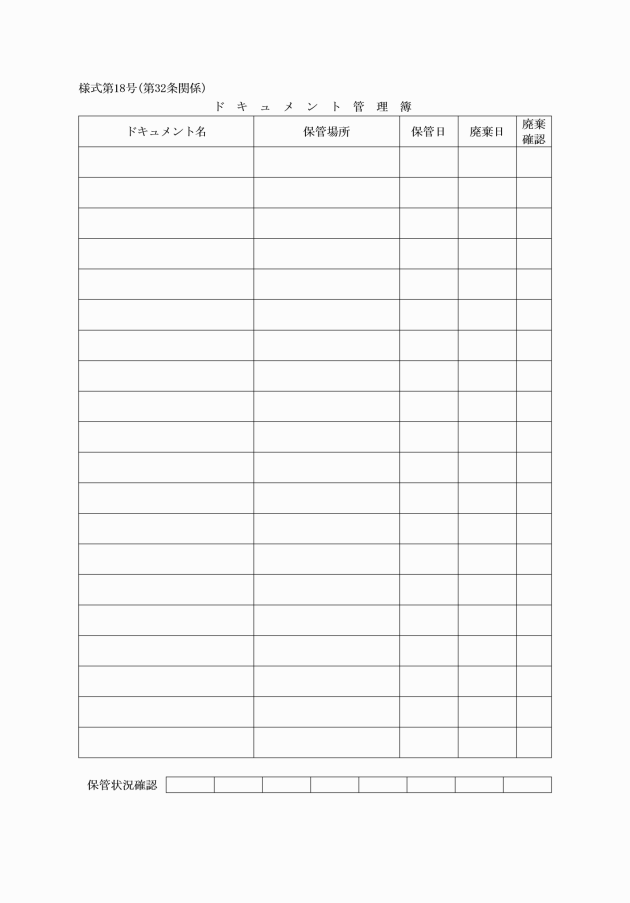

第32条 ドキュメントの取扱担当者は、住基ネットに関係する職員とする。

2 ドキュメントは、専用の保管庫に保管し、施錠する。

4 セキュリティ責任者は、ドキュメント管理簿と保管状況が一致していることを適宜確認し、記録する。

5 ドキュメントを廃棄する際には、裁断、溶解等を行い、ドキュメント管理簿に記録する。

(本人確認情報の管理)

第33条 業務上必要の無い本人確認情報について、検索及び抽出を行わない。

2 スクリーンセーバの機能を活用する等、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイ上に表示したままの状態にしないようにする。

3 離籍する際には、業務アプリケーションを終了させる。

4 住基ネットの業務端末に係るディスプレイを、窓口に来庁している住民から見えない位置に置く。

5 画面のハードコピーは、必要以外に取らない。やむを得ず取る場合は、記録する。

6 本人確認情報をメモに書き込み、また、テキスト文書等で保管を行わない。

7 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行う際には、整合性を確保するために、入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等の措置を講ずる。

8 1回の業務で100件以上の本人確認情報を出力する際には、アクセス管理責任者の承認を得る。

9 前各項に定めるもののほか、本人確認情報管理責任者は、必要に応じ本人確認情報が不正に利用されることを防止する方法を講じる。

10 本人確認情報管理責任者は、前各項に定める事項について適宜確認を行い、必要に応じて記録する。

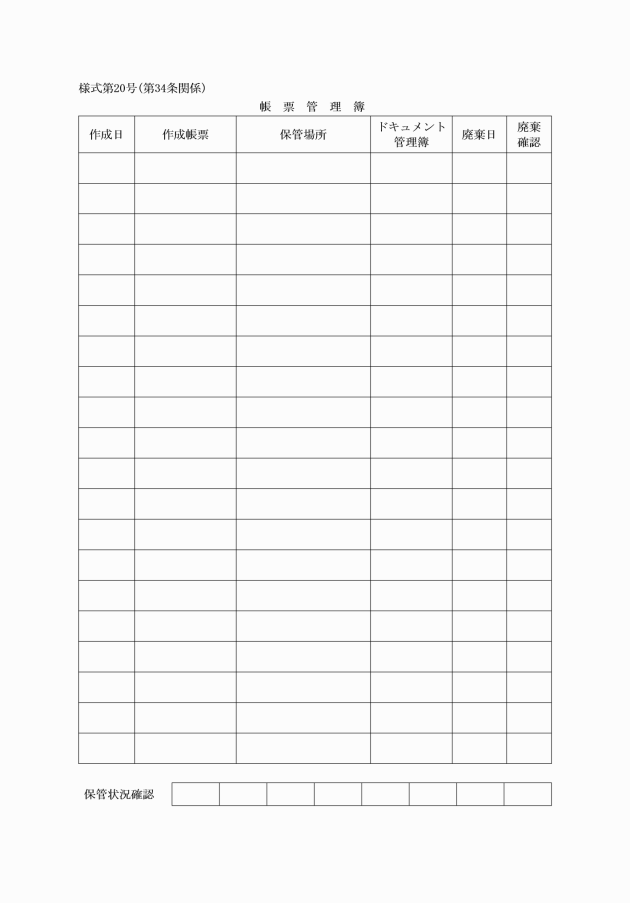

(本人確認情報が記載された帳票の管理)

第34条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記載された帳票(以下「帳票」という。)の適切な管理を行うため、帳票管理簿(様式第20号)を作成し、受渡し、保管又は廃棄の際には記録する。

2 帳票の保管については、帳票管理簿に従い、施錠することができる書庫等に保管を行い、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずる。

3 帳票を破棄する際には、裁断、溶解等を行い、帳票管理簿に記録する。

4 帳票を出力する際には、来庁者から出力した帳票を見ることができないよう、適切な設置位置及び方向を選択する等の措置を講ずる。

5 出力された帳票は、速やかに回収し、また、出力装置等に帳票が残っていないか、適宜確認する。

6 前各項に定めるもののほか、本人確認情報管理責任者は、必要に応じ帳票を適正に管理する方法を講じる。

7 本人確認情報管理責任者は、前各項に定める事項について適宜確認し、必要に応じて記録する。

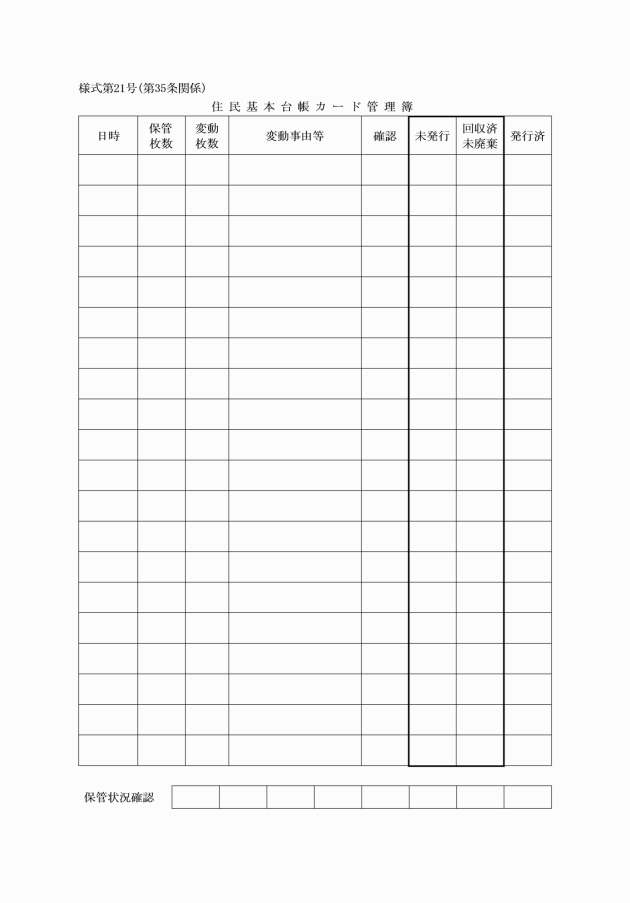

(個人番号カードの管理)

第35条 個人番号カードは、施錠が可能な保管庫に保管する。

2 住民基本台帳カード管理簿(様式第21号)を作成し、記録する。

(個人番号カードの廃棄)

第36条 個人番号カードを廃棄する際には、焼却、溶解、裁断等により券面印刷の内容が判読できないようにし、かつ、ICチップを物理的に破壊する。

2 前項の規定により個人番号カードを破棄したときは、廃棄したことについて記録する。

(顔写真データの管理)

第37条 顔写真は、カード発行端末又はCS端末から取り込みを行う。

2 デジタルカメラ等で顔写真を撮影した場合で顔写真データを端末に保存したときは、登録又は申請取消し後、速やかに削除する。

3 電子ファイルでの顔写真の受領は、行わない。

第6章 委託管理

第38条 委託先事業者を選定する場合には、その事業者に対して、経営の健全性、安定度、営業規模、営業地域等を事前に調査し、記録する。

(外部委託の承認)

第39条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第40条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 再委託を行う場合には、受託者に対し事前に承認を求める事項

(3) 前号の承認を求める際には、その理由、再委託先、再委託業務の範囲等を明らかにすることを要する事項

(4) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(5) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(6) 情報の秘密保持に関する事項

(7) 事故等の報告に関する事項

(8) 委託業務の範囲及びその作業内容についての報告に関する事項

(9) 複数の事業者に委託を行う場合、各々の作業範囲並びに受託業務及びその作業内容についての報告に関する事項

(10) 委託作業者の名簿の提出に関する事項

(委託契約内容の確認)

第41条 システム管理者は、必要に応じ受託者が契約書に基づいて作業を実施していることを確認し、記録する。

(受託者の管理状況の調査)

第42条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査する。

第7章 その他

第43条 この要綱に定めるもののほか、住基ネットの運用及び管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。