○三原村不妊治療費助成金交付要綱

令和6年2月16日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、高額の医療費がかかる不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図り、もって、少子化対策に努めることを目的に、不妊治療費助成金交付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 不妊症 妊娠を希望しているにもかかわらず妊娠に至れない状態で、医師が判断したものをいう。

(2) 不妊治療 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、厚生労働省の地方支局長等に届出を行った保険医療機関において実施する不妊症を治療するための医療行為をいう。

(3) 1回の治療 採卵準備のための投薬から特定不妊治療1回に至るまでの治療の過程をいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

イ 健康保険法(大正11年法律第70号)

ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象治療)

第3条 助成金の対象となる治療は、次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療 タイミング法及び人工授精並びにこれらに関する医療保険各法の規定による不妊治療

(2) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精

(助成対象者)

第4条 助成の対象は、次に掲げる全ての要件を満たす夫婦とする。

(1) 不妊症と診断され、不妊治療を受けた夫婦(事実婚関係にある者も含む。)であること。

(2) 助成の対象となる最初の診察日の1年前から、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき三原村の住民基本台帳に記載されており、現に三原村に居住していること。ただし、勤務等の都合により夫婦のいずれか一方が三原村に住所を有していない場合も対象とする。

(3) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(4) 村税等の滞納がない者であること。

(5) 三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。

(助成対象費用)

第5条 助成対象費用は、治療を受けた日の属する年度に実施された一般不妊治療及び特定不妊治療に要する費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療にかかる費用は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者から提供された精子、卵子又は胚による不妊治療

(2) 妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する治療

(3) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する治療

3 次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費

(2) 文書料及び個室料等の不妊治療に直接関係のない費用

(3) 不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用

(1) 一般不妊治療 1年度当たり5万円

(2) 特定不妊治療 1回の治療につき10万円

(助成期間及び回数)

第7条 一般不妊治療に対する助成期間は、同一の夫婦に対し、助成の開始となる診療日の属する年度を含め通算5年間とする。

2 特定不妊治療に対する助成回数は、1子につき6回を限度とする。

(助成金の交付申請)

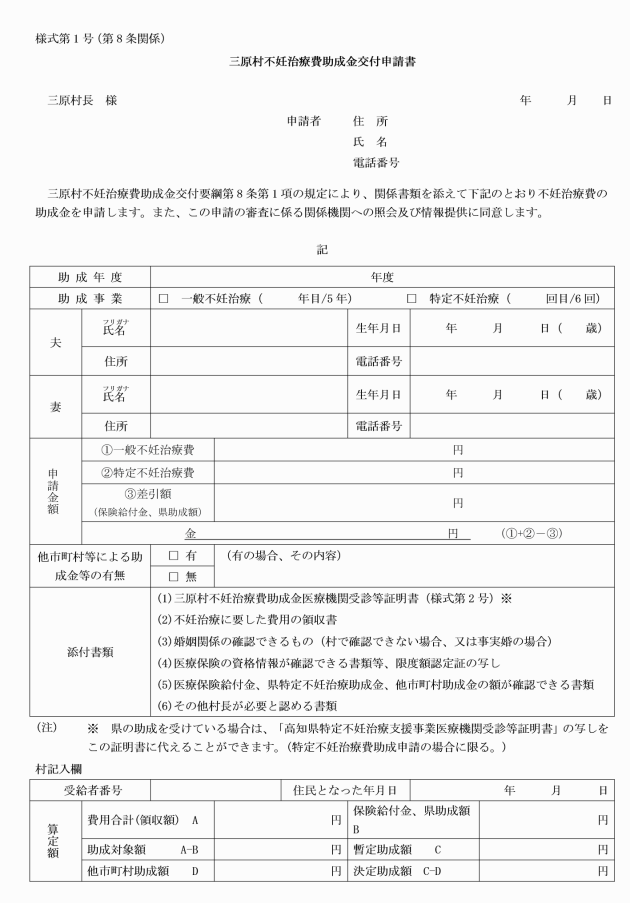

第8条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三原村不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を三原村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、一般不妊治療が治療を受けた日の属する年度の3月31日まで、特定不妊治療が1回の治療の終了日の属する年度の3月31日までとする。ただし、治療を受けた日及び治療の終了日が2月又は3月に属する場合は、翌年度の4月30日までとする。

3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

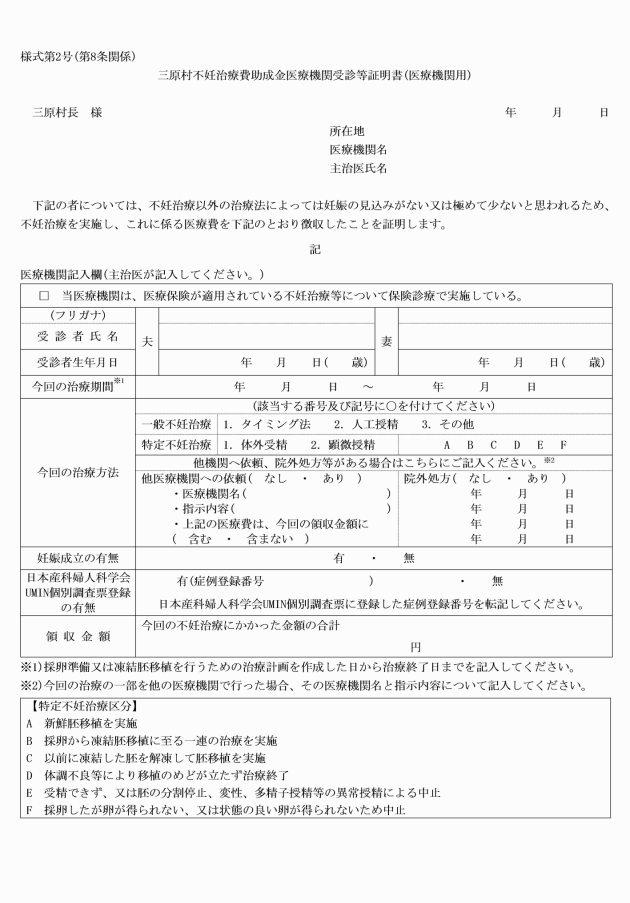

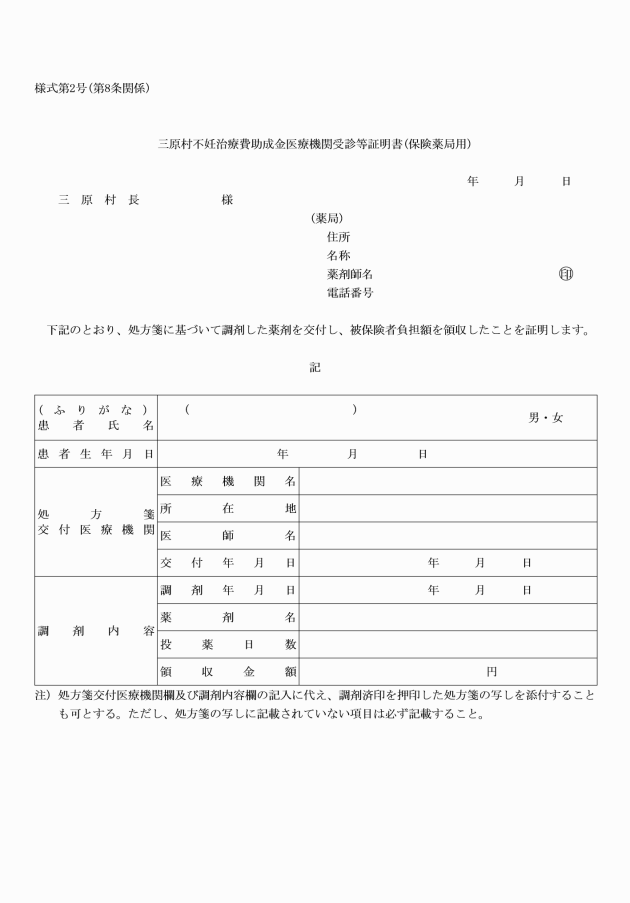

(1) 三原村不妊治療費助成金医療機関受診等証明書(様式第2号)又は高知県知事に提出する「高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書」の写し(特定不妊治療費助成申請の場合に限る。)

(2) 不妊治療に要した費用の領収書(高知県が実施する高知県特定不妊治療支援事業のため当該領収書の原本を高知県に提出する場合は、当該領収書の写し)

(3) 次に掲げる区分に応じ、次に定める婚姻関係が確認できるもの

ア 法律婚

村の公簿で夫婦であることが確認できない場合にのみ、両人の戸籍謄本(外国人住民にあっては、住民票又は公の機関が発行した書類で法律上の婚姻をしていることが確認できるもの)

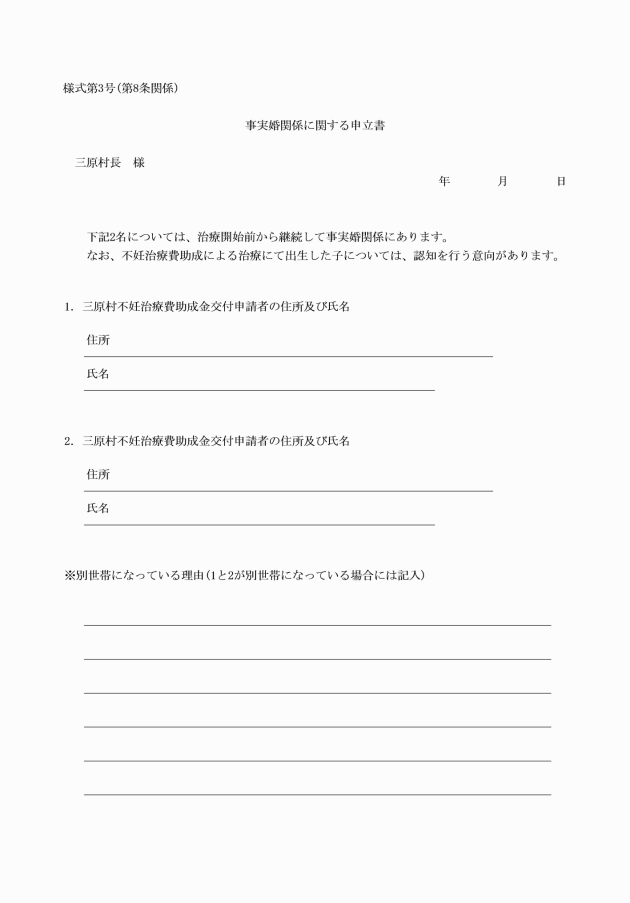

イ 事実婚 次に掲げる書類

(ア) 両人の戸籍謄本(重婚(法律婚と事実婚が重複する場合を含む。)でないことの確認)

(イ) 両人の住民票(同一世帯であるかの確認。同一世帯でない場合は、(ウ)でその理由について記載を求める。)

(ウ) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(4) 医療保険各法に定める資格情報が確認できる書類等、限度額認定証の写し

(5) 村の助成金の対象となる不妊治療費に対して、医療保険給付金及び県助成金その他の給付等がある場合は、その交付決定通知書の写し又はその助成金額が確認できる書類

(6) 村税等について滞納がないことを証明できる書類。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(7) その他村長が必要と認める書類

4 助成金の会計年度区分は、申請書を適正なものとして受理した日の属する年度とする。

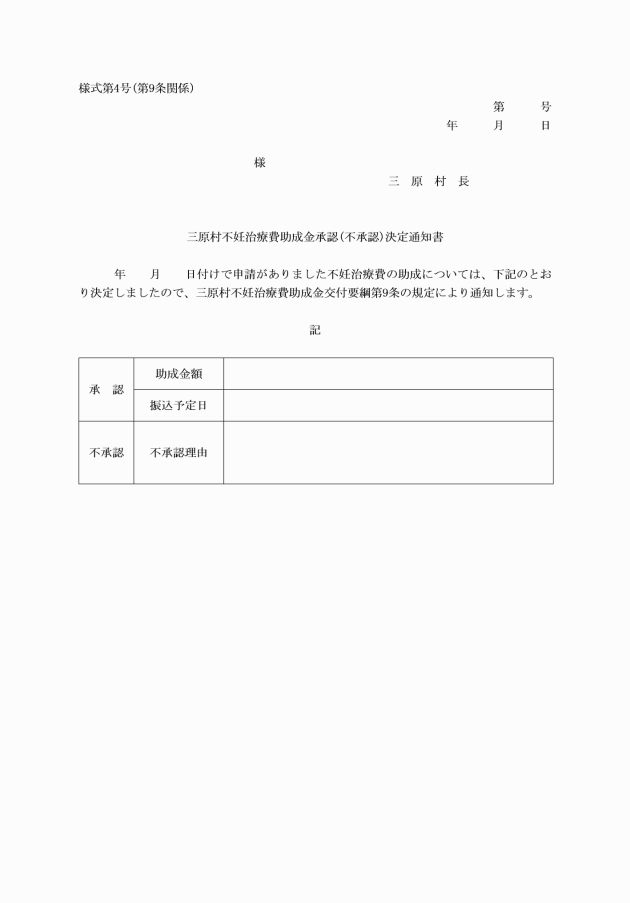

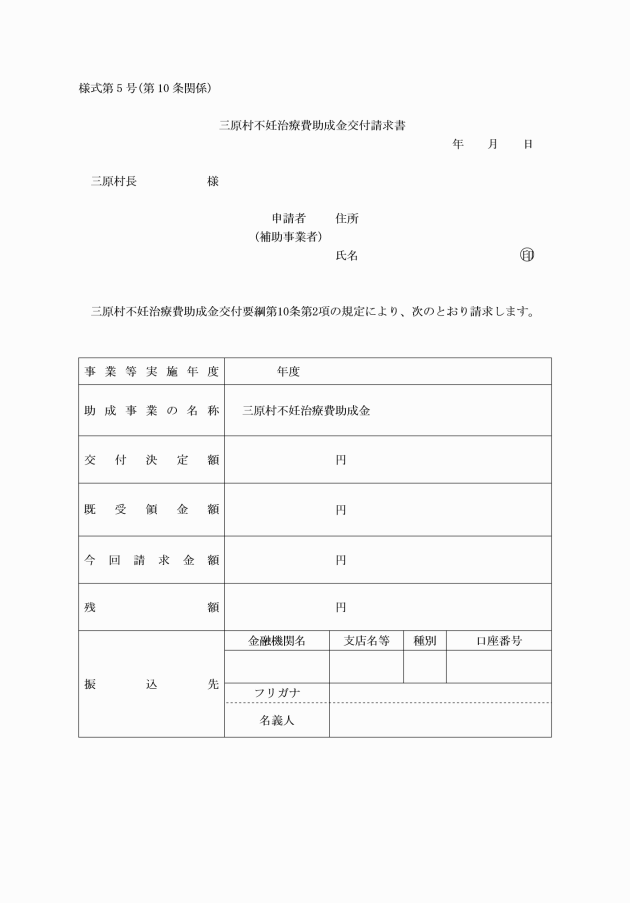

(助成金の支払)

第10条 助成金は、前条の規定により交付決定した額を助成事業の完了後に交付するものとする。

(交付申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内にその旨を村長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかったものとみなす。

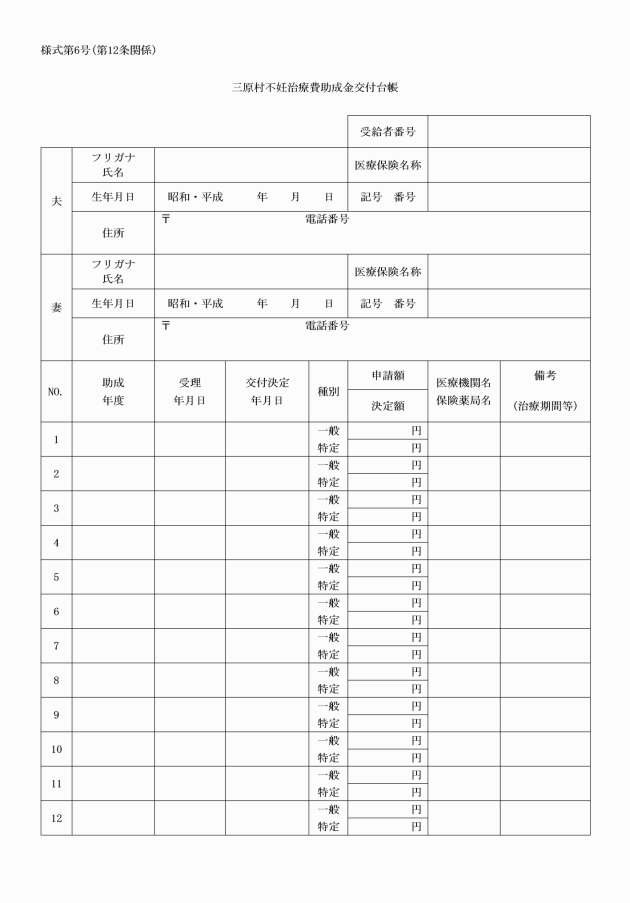

(帳簿)

第12条 村長は、助成金の交付状況を明らかにするため、三原村不妊治療費助成金交付台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(助成金の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により不妊治療に要する費用の助成を受けた者があるときは、その者に、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。