○三原村妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金給付事業実施要綱

令和7年5月2日

要綱第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 妊婦等包括相談支援(第2条~第6条)

第3章 妊婦支援給付金(第7条~第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に創設された「妊婦等包括相談支援事業」及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に創設された「妊婦のための支援給付」を一体的に実施し、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施することを目的とする。

第2章 妊婦等包括相談支援

(対象者)

第2条 妊婦等包括相談支援の対象者は、村の住民基本台帳に登録された妊婦及びその配偶者、その他村長から妊婦等包括相談支援を必要と認められた者とする。

(実施体制)

第3条 妊婦等包括相談支援は、住民課が実施する。

2 妊娠届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるため、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、妊婦が近日中に他の市町村(特別区含む。以下同じ。)に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(3) 面談等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対して、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために村が定めるアンケート)への必要事項の記載を求めた上で、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。

3 妊娠8か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

原則妊婦等包括相談支援の対象者全員とする。

(2) 面談等の実施内容

対面面談の実施を基本とする。出産前と出産後の見通しや過ごし方、利用できる支援サービスなどを一緒に確認する。

4 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合は、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者のやむを得ない特別な事情、居所が不明であった場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等で養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために村が定めるアンケート)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 実施方法

第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。ただし、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることから新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等で実施することを基本とする。

なお面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、対象者に対する面談等は、本村で行うことを基本とするが、対象者の居住する市町村へ面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、依頼先の市町村と連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

5 面談後の情報発信、随時の相談受付等

(面談等の相談記録の管理)

第5条 面談等の対象者から回答のあったアンケートを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、第3章に規定する妊婦支援給付金の支給にあたり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関等とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

第3章 妊婦支援給付金

(給付対象者)

第7条 妊婦支援給付金の給付対象者は、申請日において、村の住民基本台帳に登録されており、妊娠が明らかになった者(産科医療機関等を受診し胎児の心拍の確認ができた者。その後死産又は流産を含む。)とする。ただし、他の市町村より、妊婦のための支援給付交付金を財源とする給付を既に受けている場合は、給付の対象外とする。

(給付方法及び給付額)

第8条 給付方法は、現金給付によるものとする。

2 給付額は、妊娠期の給付は妊娠1回につき5万円、子育て期の給付は胎児1人につき5万円とする。

(申請期限)

第9条 妊娠期の申請期限は原則妊娠期間中とし、子育て期については原則出生した日から4か月以内とする。

(時効)

第10条 子ども・子育て支援法第73条第1項に基づき、権利の行使ができる日を起算日として2年を経過するまでとし、権利の行使が可能となる日は次の各号のとおりとする。

(1) 妊娠期については、医療機関で胎児の心拍が確認された日

(2) 子育て期については、出産予定日の8週間前

(3) 妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日

(申請方法等)

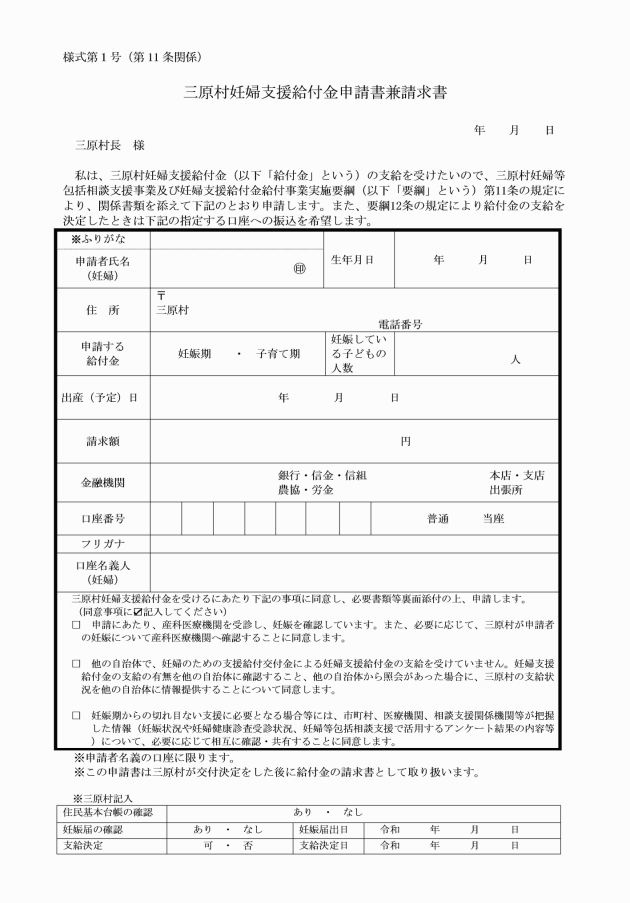

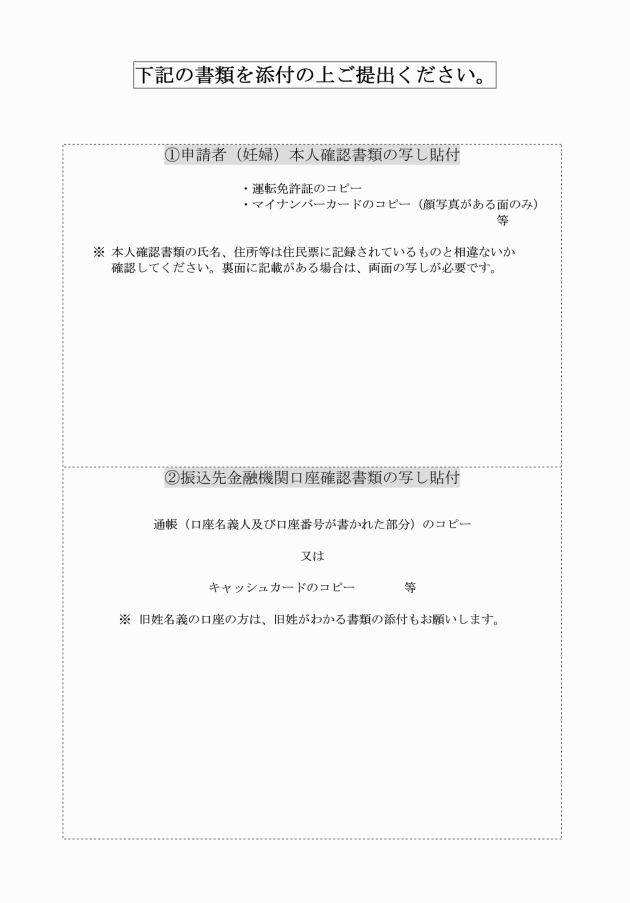

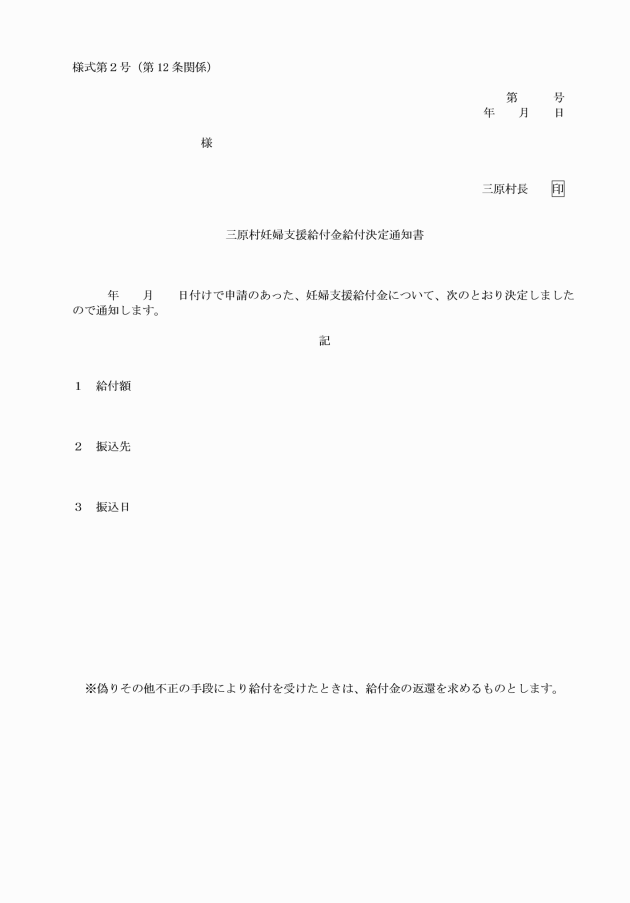

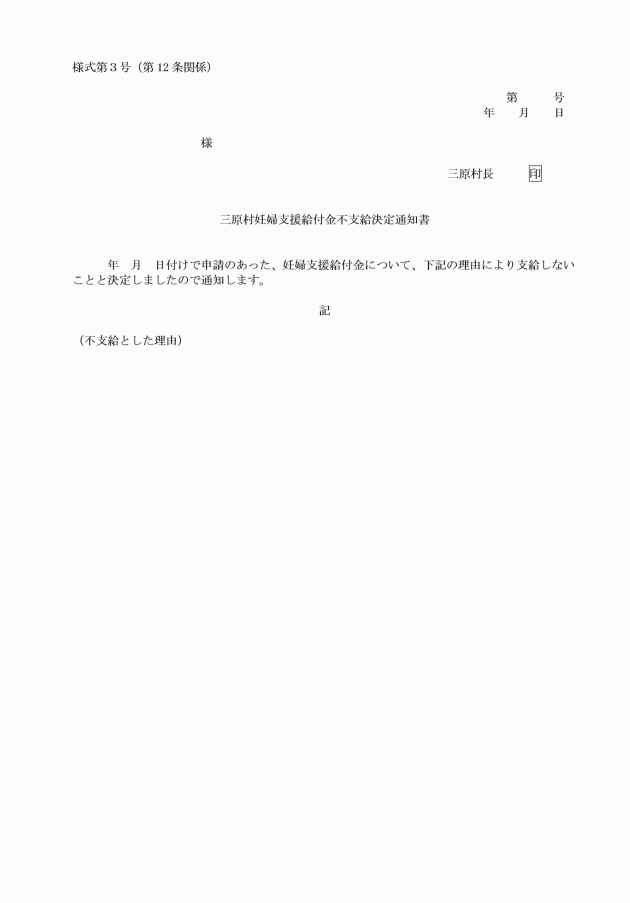

第11条 第9条の規定に該当する者で妊婦支援給付金の給付を受けようとするものは、次に定める書類を村長に申請するものとする。

(1) 三原村妊婦支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(不当利得の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 妊婦支援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第4章 雑則

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日までに出生した児童を養育する者に対する第8条に規定する妊婦支援給付金に係る給付の方法については、なお従前の例による。