○三原村請負工事監督規程

昭和60年5月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、工事の請負契約の適正かつ円滑な履行を確保するための監督の実施について必要な事項を定めるものとする。

(工事監督職員)

第2条 三原村課設置条例(昭和47年三原村条例第3号)に規定する課の長又は教育長(以下「課長等」という。)は、工事を請負契約の方法により施工するときは、当該工事の現場において、請負人に対し直接施工技術を指導させ、又は工事を監督させるため、監督職員(以下「工事監督職員」という。)を命じるとともに、書面をもってその氏名を請負人に通知しなければならない。

2 課長等は、同一の現場について2人以上の工事監督職員を命じた場合は、そのうちの1人を主任工事監督職員として指名するものとする。

(服務)

第3条 工事監督職員は、その職務を行うに当たっては、関係諸規則等に従い、課長等の指揮監督に忠実に服さなければならない。

(一般的任務)

第4条 工事監督職員は、その職務を執行するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 工事請負契約書、設計書(図面を含む。以下同じ。)及び仕様書(現場説明書を含む。以下同じ。)に基づき、工事が完全に施工されるよう、常に工事現場の状況を把握すること。

(2) 工事現場に臨んでは、請負人に対し設計意図を正確に伝え、疑問点は、懇切に指導し、技術的に完全な工事が行われるよう適切な指示を与え、また、その徹底を図ること。

(3) 関係行政機関その他地元住民等との連絡協調に留意し、いたずらに紛争等の起こらないよう配意すること。

(検査の立会い)

第5条 工事監督職員は、三原村請負工事検査規程(昭和60年三原村規程第2号)による工事検査職員が行う検査に立ち会い、その業務に協力しなければならない。

(安全)

第6条 工事監督職員は、工事現場における危害予防について、請負人に対し、仕様書に定められた安全対策を励行するよう監視するとともに、自らの安全についても充分注意しなければならない。

(交替)

第8条 工事監督職員が交替するときは、前任者は、次条に規定する書類、帳簿その他工事に関する事項を引き継ぎ、その結果を課長等に報告しなければならない。

(備付け書類及び帳簿)

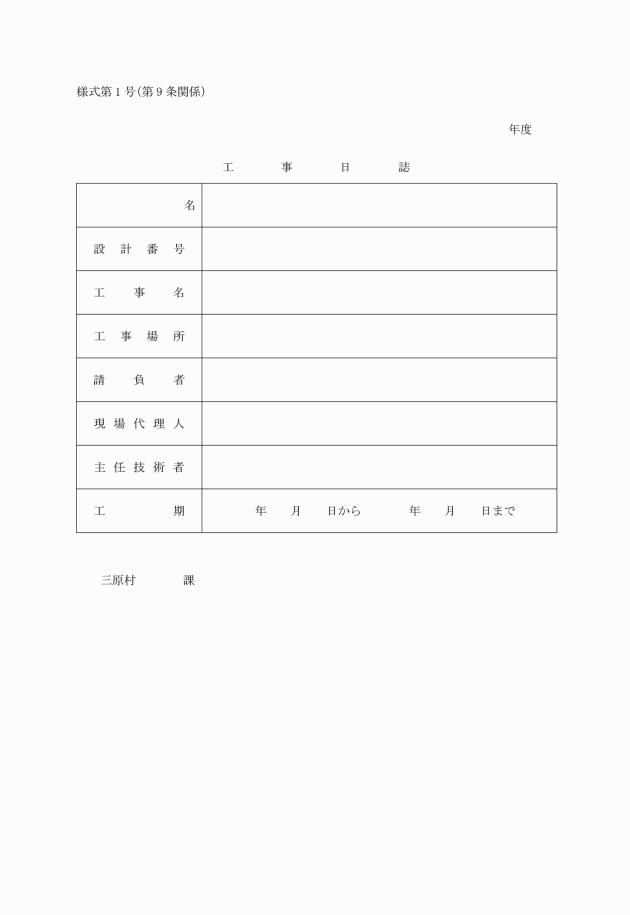

第9条 工事監督職員は、職務に従事するに当たっては、当該工事に関する次に掲げる書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

(1) 工事設計書

(2) 工事工程表

(3) 仕様書

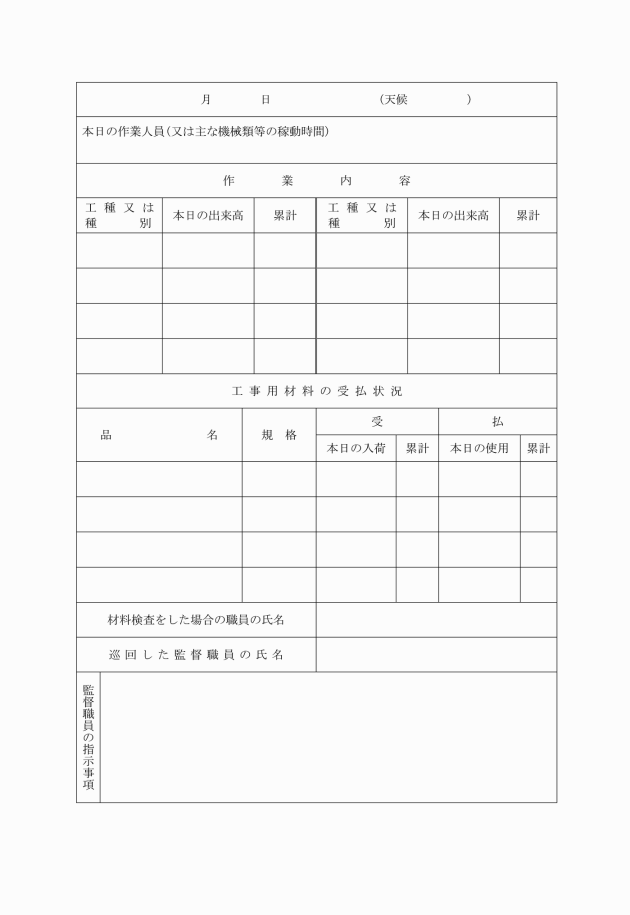

(4) 工事日誌(様式第1号)

(5) 工事写真

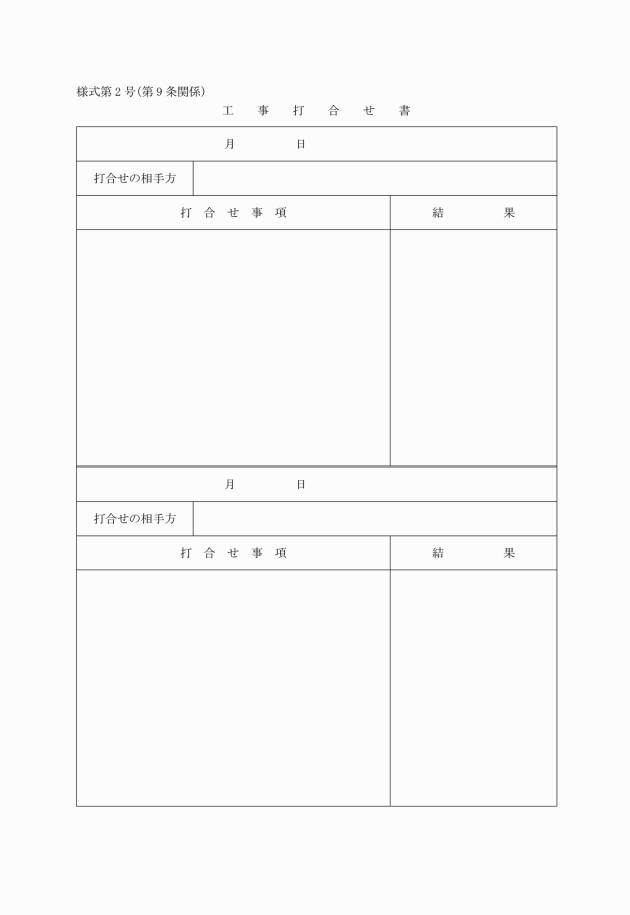

(6) 工事打合せ書(様式第2号)

2 工事監督職員は、前項第1号の規定による工事設計書を関係職員以外に閲覧させてはならない。

4 施工計画書に記載された材料の使用する前に承認を得なければならない材料の範囲は、おおむね次のとおりとする。

(1) セメント、生コンクリート、アスファルト、塗料、石材、ブロック、上置砂利等

(2) 鋼材(鉄線、クギ等を除く。)、木材、杭類その他主要材料のうち完成検査の際に確認できないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、製品類で重要と認めるもの

5 工事監督職員は、第1項第5号の規定による工事写真については、工事の経過工事の完成後外面から明視できない部分の施工状況等を明らかにするため、自ら又は請負人において撮影したものを整理しておかなければならない。

6 工事監督職員は、第1項第6号の規定による工事打合せ書には、当該工事の施工に関して課長等、請負人、関係行政機関その他地元住民等との間で協議、折衝等を行った事項のうちで重要と認めるものについて記録しておかなければならない。

7 工事監督職員は、工事が完成したときは、第1項の規定による書類等を課長等の指示に従い、処理しなければならない。

(工事の報告)

第10条 工事監督職員は、工事の実態を把握するため、課長等の指示に基づき、請負人から工事報告書を提出させ、これを工事監督の資料とするとともに、課長等にその内容を報告しなければならない。

(工事の促進)

第11条 工事監督職員は、第9条第1項の規定による工程表に基づき、常に工事現場の適正な管理に留意し、工事の促進に努め、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負人に対し注意するとともに、その旨を課長等に報告しなければならない。

(細部設計図、原寸図等)

第12条 工事監督職員は、必要があるときは、設計書又は仕様書に定められた事項の範囲内において細部設計図又は原寸図を作成して請負人に交付し、又は請負人が作成した細部設計図若しくは原寸図を検査して承認を与えなければならない。ただし、重要なものについては、あらかじめ課長等の承認を受けなければならない。

(検査)

第13条 工事監督職員は、請負人の施工する測量、丁張り、床掘、基礎、型枠及び諸工作物については、現場において立ち会いの上、検査を行わなければならない。

(改造の請求)

第14条 工事監督職員は、工事の施工が設計書及び仕様書に適合しないと認めたときは、請負人に対し改造を請求し、完全な工事を実施させなければならない。

(立会い)

第15条 工事監督職員は、工事に使用する材料のうち調合を要するもの又は水中若しくは地下に埋没する工事その他完成後外面から明視することができないものについては、その調合又はその施工に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立ち会うことができないときは、その都度見本検査、写真撮影その他適宜の方法を指示し、その結果により確認しておかなければならない。

(破壊検査)

第16条 工事監督職員は、請負人が立ち会い、又は検査を請求しないで、前条に規定する工事等を施工したときは、破壊その他適宜の方法により遅滞なくその適否を検査しなければならない。ただし、重要なものについては、課長等の指示を受けなければならない。

(中間検査の要請)

第17条 工事監督職員は、次に掲げる工事について、その出来形等を確認するため中間検査を行う必要があると認めるときは、その旨を課長等に申し出なければならない。

(1) 工事の主体部分を施工するとき。

(2) 基礎工事又は杭打工事等完成後水中又は地下に埋没するものを施工するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に重要な部分を施工するとき。

(材料検査)

第18条 工事監督職員は、工事に使用する材料のうち、検査を要すると認めるものの搬入があったときは、その品質、規格、数量等について検査をし、合格したものについては、請負人に刻印、仕分けその他の方法により合格した材料であることを明らかにする措置をとらせ、不合格となった材料については、請負人に遅滞なく工事現場から搬出させ、良品と交換させ、数量に不足があるものについては、これを補充させなければならない。

(設計書及び仕様書と工事現場の不一致)

第19条 工事監督職員は、次に掲げる事項を発見したとき、又は請負人から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものにあっては、その措置について請負人に指示を与え、重要と認めるものについては、課長等に報告しなければならない。

(1) 設計書と工事現場の状態が一致しないとき。

(2) 設計書又は仕様書に誤り又は脱漏があるとき。

(3) 地盤その他外面から明視できない箇所等において予期しなかった状態を発見したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設計書及び仕様書に明示されていないものがあるとき。

(工事の変更、中止等)

第20条 工事監督職員は、工事の内容若しくは工期を変更し、又は工事を一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたときは、速やかにその概要について取りまとめ、意見を付して課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

(緊急措置)

第21条 工事監督職員は、災害の防止その他緊急に請負人に対して臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、遅滞なくその措置をとらせなければならない。この場合において、その結果が重要と認められるものについては、課長等に報告しなければならない。

2 工事監督職員は、請負人から臨機の措置に関して意見を求められたときは、軽微なものについては、請負人に指示を与え、重要と認めるものについては、課長等の意見を聴き、請負人にその指示を与えなければならない。

3 工事監督職員は、急迫の事情のため請負人が独自でとった措置について請負人から通知があったときは、それを調査し、意見を付して、その結果を課長等に報告しなければならない。

(下請負等)

第22条 工事監督職員は、請負人が工事を下請負させている場合は遅滞なく、その名称その他必要な事項について通知を求めるとともに、下請契約書(写し)を提出させ、その結果を課長等に報告しなければならない。

2 工事監督職員は、前項に規定する下請負が工事の施工について著しく不適当であると認めたときは、その理由を付して課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

(現場代理人等の交替)

第23条 工事監督職員は、現場代理人、主任技術者その他の使用人又は就労者が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認め、交替を求めようとするときは、課長等にその旨を報告しなければならない。

(工事の延期等)

第24条 工事監督職員は、請負人から工事の完成期限の延期の願出があったときは、遅滞なくその内容を調査し、意見を付して課長等に提出しなければならない。

(工事の未着手等)

第25条 工事監督職員は、請負人が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは、速やかにその理由を調査して課長等に報告しなければならない。

(解体材及び発生品)

第26条 工事監督職員は、工事の施工に伴い、解体材又は発生品を生じたときは、請負人からその内容を明らかにした調書を提出させた上、課長等に報告しなければならない。

(工事目的物等の損害)

第27条 工事監督職員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物若しくは工事材料について損害を生じたとき、その他工事の施工に関して損害を生じたとき、又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

2 工事監督職員は、天災その他やむを得ない事由によって工事の出来高部分(工事現場に搬入した検査済材料を含む。)、工事仮設物又は建設機械器具(当該工事で償却する部分をいう。)に損害を生じたときは、その実情を詳細に調査し、意見を付して課長等に報告しなければならない。

(部分使用)

第28条 工事監督職員は、工事の一部が完成した場合において当該部分又は一部を使用する必要が生じたときは、課長等に報告し、その指示を受けなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第29条 工事監督職員は、貸与品又は支給材料があるときは、請負人の立会いを求めて検査して引き渡し、その都度借用書又は受領書を徴し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(完成後の指導)

第30条 工事監督職員は、工事が完成したときは、速やかに当該工事の設計書及び仕様書と照合し、その結果を課長等に報告しなければならない。

2 前項の調査の結果不完全と認めたときは、請負人に対し、直ちに補修、改造その他必要な措置を命じなければならない。この場合において、その箇所が重大であると認めるときは、これらの措置について課長等の指示を受けなければならない。

(契約の解除をした場合の措置)

第31条 工事監督職員は、請負契約の解除、解約等により工事の既済部分を引き取る必要が生じたときは、その部分に対する出来高調書を作成し、課長等に報告しなければならない。

2 前項の場合において引取りの対象となる部分は、契約に特別の定めのない限り、当該工事の出来高並びに調査の時期に工事現場にある検査済材料及び製品類(変質のおそれのあるものを除く。)とする。

(その他)

第32条 この規程に定めるもののほか、工事の請負契約の監督の実施に関し必要がある場合は、事業主管課長等において、細目を定めることができる。

附則

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

附則(平成14年3月14日規程第4号)

この規則は、公布の日から施行する。